BERNIQUAUT

commune de SOREZE - TARN

par Jean LAUTIER (1)

(In « Travaux et Recherches » n°14, bulletin de la Fédération Tarnaise de Spéléo-archéologie, 1977, pp.173-191)

PRÉSENTATION

Berniquaut sera un jour un des hauts lieux de l'archéologie départementale. De 1968 à 1973 une série de recherches ponctuelles ont permis de révéler l'importance de cet oppidum né au début de l'âge du Fer et abandonné au XIIe siècle. Les pouvoirs publics ont saisi l'importance de ce site. Le présent compte rendu est une illustration de ses possibilités et de son devenir souhaitable.

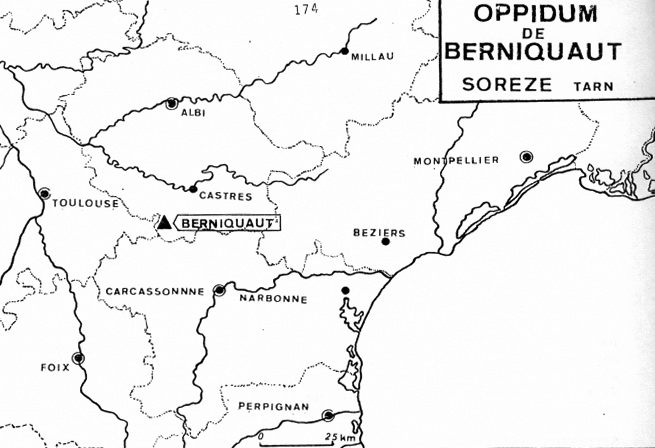

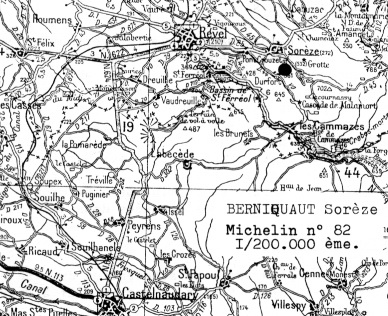

SITUATION GÉNÉRALE

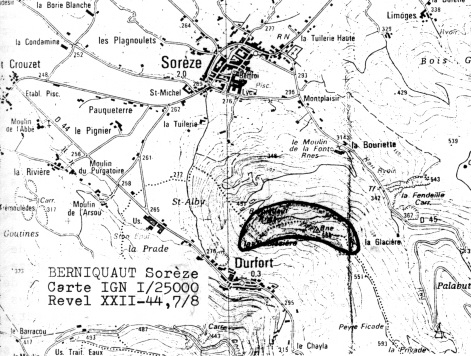

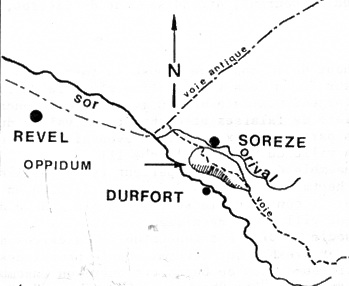

Berniquaut se présente sous la forme d'une petit oppidum naturel au Sud de Soréze sur un des derniers versants septentrionaux de la Montagne Noire non loin du seuil du Lauragais (planches I et II). Les vallées du Sor et de son affluent l’Orival ont détaché de la montagne ce promontoire naturel haut de 568 m, à cheval sur les deux communes de Soréze et de Durfort, canton de Dourgne, arrondissement de Castres, Tarn.

|

|

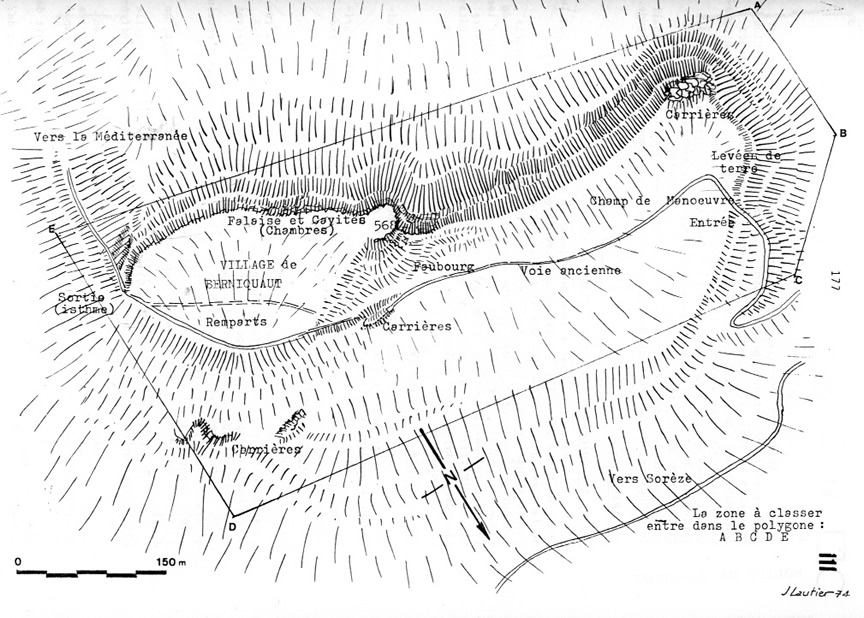

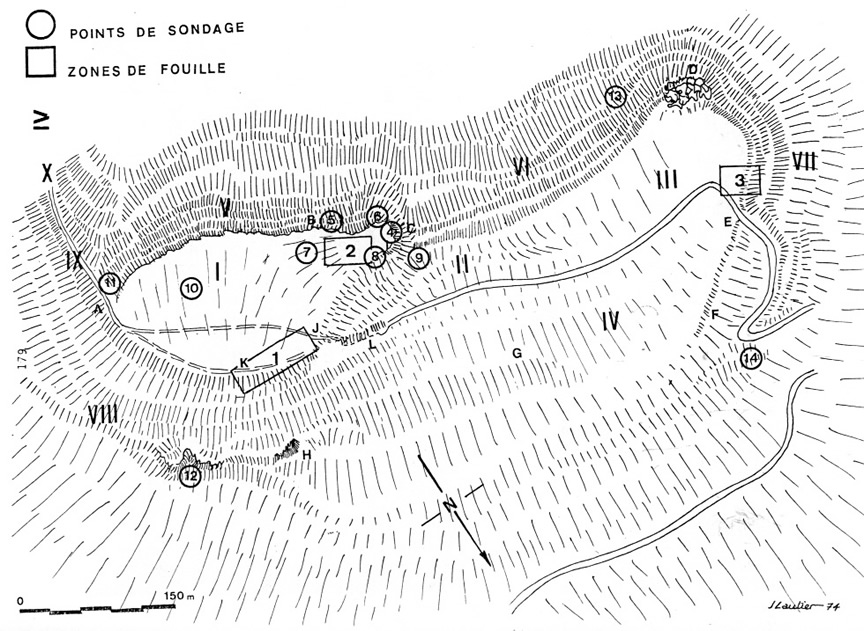

DESCRIPTION

Le haut de la montagne épouse la forme d'un croissant très ouvert étiré sur 700 m dans la direction générale Ouest - Nord-ouest / Est - Sud-est pour une largeur maximale de 120 m. La partie concave surplombe par une ligne irrégulière de falaises et d'abrupts la vallée du Sor et le village de Durfort. La partie convexe étale en éventail des pentes raides vers l'Orival et la ville de Soréze (planche III).

L'ensemble du plateau supérieur est irrégulier et occupe une superficie de 9 hectares. Le tiers Sud-est se détache en belvédère du restant de la montagne. Il constitue la surface la plus haute de l'éperon où s'est établi l'antique village de Berniquaut.

Le socle naturel est constitué de calcaires anciens du Géorgien supérieur, très redressés qui déterminent le profil des pentes. Dans la falaise calcaire au-dessus de Durfort s'ouvre un ensemble de petites cavités peu profondes appelées "Les Chambres de Berniquaut". Une voie très ancienne traverse la montagne. Elle entre dans le site par l'Ouest dans une partie à peu près plane appelée "Le champ de manœuvre" ceinturé en partie d'anciennes levées de terre. Elle ressort au Sud-Sud-est par un isthme rocheux très étroit et se dirige vers le versant audois et méditerranéen par la Jacournassy, le Montagnet, les Granges Neuves, à travers les forêts de Sagnebaude et de Crabes Mortes.

Les ruines connues.

Les traces d'un important village médiéval pratiquement intact se lisent encore dans le sol du secteur sud-est, partie la plus élevée des lieux. Il est défendu côté Soréze par une ligne de fortifications à demi enterrées, côté Durfort par les abrupts de la falaise et quelques murs. Dans ce périmètre qui a la forme d'un grand trapèze on distingue dans les pentes qui regardent Soréze, des emplacements de maisons de faible superficie et des traces de voies. On doit à Jean Antoine CLOS (2) un plan "géométral » de Berniquaut exécuté en 1827 alors que ces mêmes maisons étaient plus visibles. Sa notice sur Soréze (3) donne une description des lieux ; le village, son faubourg, les retranchements autour du champ de manœuvre, la sortie du chemin côté méridional où se voient encore les traces des roues de chars creusées dans le rocher.

APERCU HISTORIQUE :

La plus ancienne attestation du site est de 1141 (4) lorsque le vicomte Roger de Béziers donne en fief à Pierre Guilhem et aux Escaffre le "castellare" de "Brunichellis". Le même acte signale que le village fortifié s'appelait autrefois Verdun, nom gaulois désignant un super forteresse. Ce nom apparaît dans les actes antérieurs sous les formes . Verdunnus-Verdunus-Verdiminus-Verdinius dans des textes qui en réalité sont des faux fabriqués au XIIe siècle mais dont les noms de lieux gardent toute leur valeur à cette époque.

La traduction de Verdinius en Pechvert en occitan et à Puyvert en français autre nom du site est en réalité une cacographïe due à Clos(5).

Il est vraisemblable que la position fortifiée des lieux constitue de tous temps un refuge et notamment au temps de la croisade des Albigeois dans un milieu où le catharisme était bien implanté. Malgré le passage de Simon de Montfort à Soréze en Avril 1212 (6) rien ne permet de supposer comme l'entretient la légende que celui-ci démantela Berniquaut. Il fut abandonné peu à peu selon les péripéties de l'histoire locale, au bénéfice de Soréze qui vit s'élever sa vieille ville autour de l'ancienne abbaye carolingienne. Il est certain que Berniquaut avec ses pierres devenues inutiles constitue une excellente carrière.

Les découvertes anciennes .

Dés la seconde moitié du XIXe siècle, quelques recherches en surface ont été entreprises sur les lieux et ont amené la découverte de divers objets d'époque romaine surtout des traces d'amphores ( observations de Parayre (7), Bourdase et Caraven Cachin (8). Il en a été de même à partir de 1913 avec Lacroix (9), Astre (10), Baccabrere (11) et de 1949 à 1965 par la Société de Recherches Spéléo-Archéologiques de Soréze.

Astre étudia plus particulièrement la faune pléistocène des Chambres de Berniquaut comprenant des espèces disparues apparentées à faune froide (cerf élaphe, renne, bouquetin, ours des cavernes, etc...)

En 1950 la Société de Recherches Spéléo-Archéologïques de Soréze découvrit dans une des nombreuses fissures de la falaise une sépulture, avec crâne trépané, du Néo-énéolithique (II).

L'examen et l'analyse de l'ensemble des découvertes sporadiques dénotaient une occupation très étendue du site allant de la protohistoire au médiéval. Il apparut opportun d'en préciser les points forts et pour cela d'ausculter le site.

Après une reconnaissance topographique des lieux entreprise par la Société de Recherches Spéléo-Archéologiques de Soréze et le Spéléo Club Albigeois en 1967, il fut convenu d'effectuer à Berniquaut en des points convenablement choisis, des examens plus approfondis pour découvrir un canevas chronologique plus précis. Les travaux durèrent de 1968 à 1973. Ils furent menés avec l'autorisation de la Direction de la Circonscription des Antiquités Historiques de la Région Midi Pyrénées et suivis par son Directeur Mr Michel Labrousse que nous tenons à remercier vivement, le consentement des propriétaires des lieux : Mr Albert Comba et la municipalité de Soréze, Mr de Leotoing Maire, auxquels nous exprimons notre gratitude

LES TRAVAUX

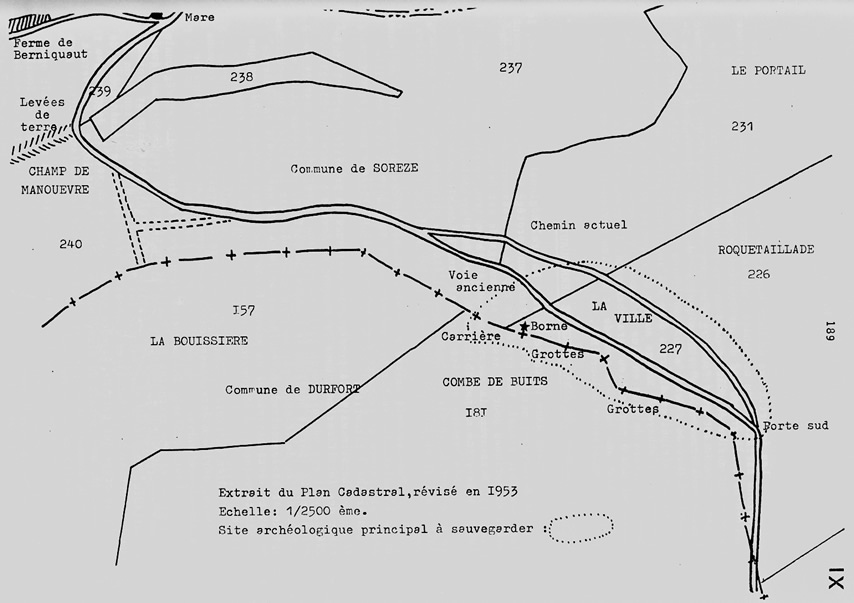

Aspect archéologique des lieux : planches IV et V.

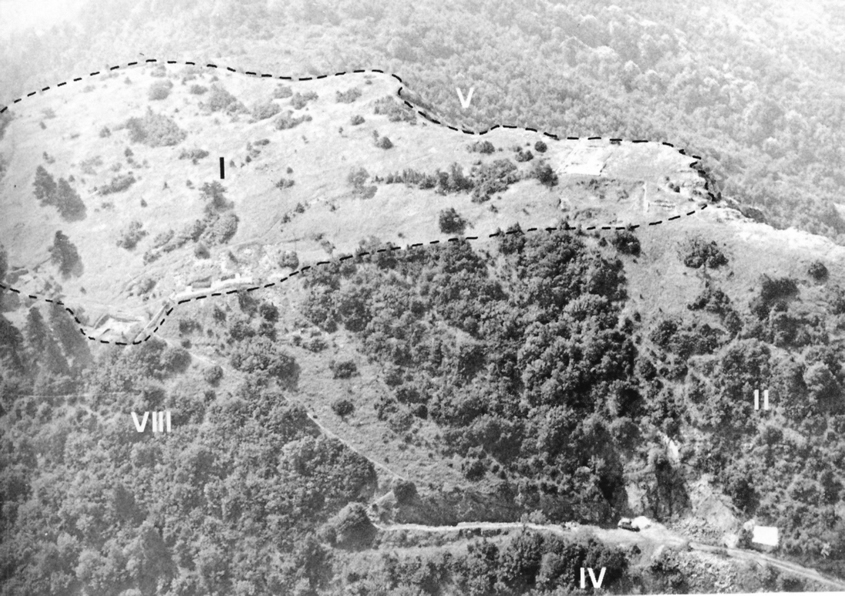

Lorsque l'on rentre dans Berniquaut en venant de Soréze, et par le « Champ de Manœuvre » (III) on distingue à première vue de part et d'autre de la voie, dés l'entrée (E) des levées de terre. Après une courbe le chemin se dirige en montant (II) vers un camp retranché en forme de glacis (I) qui regarde Soréze. C'est la zone archéologique principale au-dessus de laquelle apparaît, côté ouest, un belvédère rocheux (C). Au Sud (V) sont le falaises rocheuses avec les "Chambres » surplombant Durfort. Les pentes vers Soréze (IV-VIII) sont assez raides, et par plaques, envahies par une végétation dense livrée à elle-même. C'est dans cet espace géographique que ce sont déroulés les travaux.

Les chantiers : planches IV.

Les recherches ont été effectuées sous la forme de fouilles limitées à 3 emplacements précis : zones 1-2-3 et de 11 sondages (n° 4-14) répartis en divers points des lieux.

Sans entrer dans le détail précis des travaux et des particularités apparues au cours des fouilles, une synthèse de chacun des points examinés éclairera notre propos sur l'importance du site.

A / Les zones fouillées :

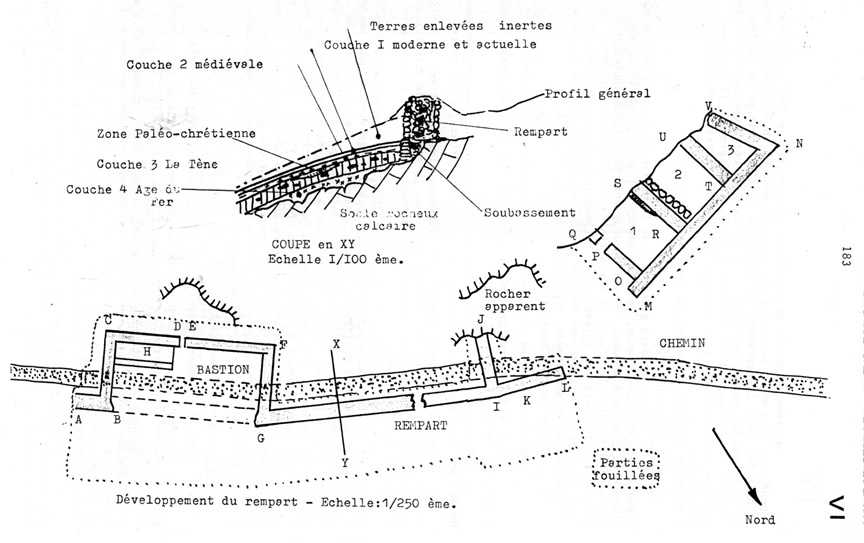

Zone I : planche VI.

Le camp retranché de Berniquaut est ceinturé au bas du glacis regardant Soréze par un bourrelet continu de terre tout au long duquel côté intérieur du camp se développe un sentier actuellement fréquenté, différent de la voie antique abandonnée qui passe un peu plus haut.

Ce bourrelet de terrain dissimule les fondations d'un mur d'enceinte arasé dont il ne reste que les parties basses. Il a été dégagé en 3 points rapprochés sur une longueur totale de 150 m (AL-MN).

Quand on le suit dans son développement de l’est vers l'ouest, on distingue :

1- un bastion rentrant (AG) avec poterne (DE) auprès de laquelle côté extérieur on a retrouvé les traces d'une petite construction (H) effondrée.

2 - les traces au sol d'un large mur-rempart primitif, large en moyenne de 2 m différent dans sa nature des murs postérieurs qu'il supporte et bien ancré dans le sol calcaire. Il a été très bien observé dans l'espace BG.

3 - le rempart continu et homogène (GI) large de 1,10 m et fait de deux parements en "opus reticulum" à l'aide de blocs de calcaire ou de marbre, bien dressés, calés parfois à l'aide de plaquettes d'ardoise ou de schiste, le tout en pierre sèche, l'intérieur est constitué d'un blocage compact des mêmes matériaux en plus petit format, le tout très tassé.

4 - un élément de construction reconstruit d'une façon grossière (IK)

5 - la suite normale du rempart (KL) qui fait un angle de 9° avec sa direction primitive (GI). En « L » le sentier chemin entre dans le camp et passe sur ses assises.

La partie LM correspond à la chute raide d'un abrupt rocheux à la droite du petit chemin.

6 - le rempart reprend un peu plus haut en MN selon une ligne de rupture de pente utilisée à cet effet. Il monte vers les parties hautes et contre lui, viennent en appui 3 pièces.

La pièce I est du type des cases encoches médiévales. Son mur OQ comporte une porte en P.

La pièce 2 quadrangulaire possède parallèlement au mur Rs une canalisation dallée pour évacuer des eaux.

La pièce 3 d'aspect triangulaire possède une porte et celle-ci dominait l'entrée normale de la voie antique dans Berniquaut.

En-dessous de ce point une partie importante de cette voie a été entièrement détruite pour les besoins d'une carrière qui exploite une veine de marbre. (Planche 4 point L).

Dans cette zone I tous les remparts dégagés étaient noyés, surtout côté extérieur, par un important manteau de terre. Sa fouille stratigraphique en plusieurs points a fait apparaître de bas en haut 4 couches de matériaux différents, irrégulièrement répartis en niveau et avec des passages stériles.

L'interprétation fournie par les documents archéologiques a donné les résultats suivants :

Couche 4 : Bronze final-Premier âge du Fer.

Couche 3: époque de la Tène (basse époque gallo-romaine)

Couche 2 : époque médiévale

Couche 1 : époque moderne et actuelle.

Entre les couches 3 et 2 on remarque par plaques des matériaux d'époque paléochrétienne.

Une chronologie déterminée d'après la facture des remparts et des éléments qui y viennent en appui amène les conclusions suivantes :

Première période : contemporanéité de la base des soubassements primitifs et de la couche 4. Observations en Ab-BGG à L.

Deuxième période : les fortifications élevées en utilisant le soubassement primitif correspondent à la couche 3. Constatations faites en AB-GI-KL-MN.

Troisième période ; des modifications ont été apportées au tracé primitif, c'est ainsi qu'ont été crées le bastion BCFG, le mur IJ, dans ses parties basses.

Quatrième période : contre le rempart MN reconstruit ont été créées les 3 pièces. Il en est de même pour la partie haute de IJ. L'usage de mortier à chaux apparaît. Les réparations du fragment de mur IK doivent se placer entre la 3e et la 4e période.

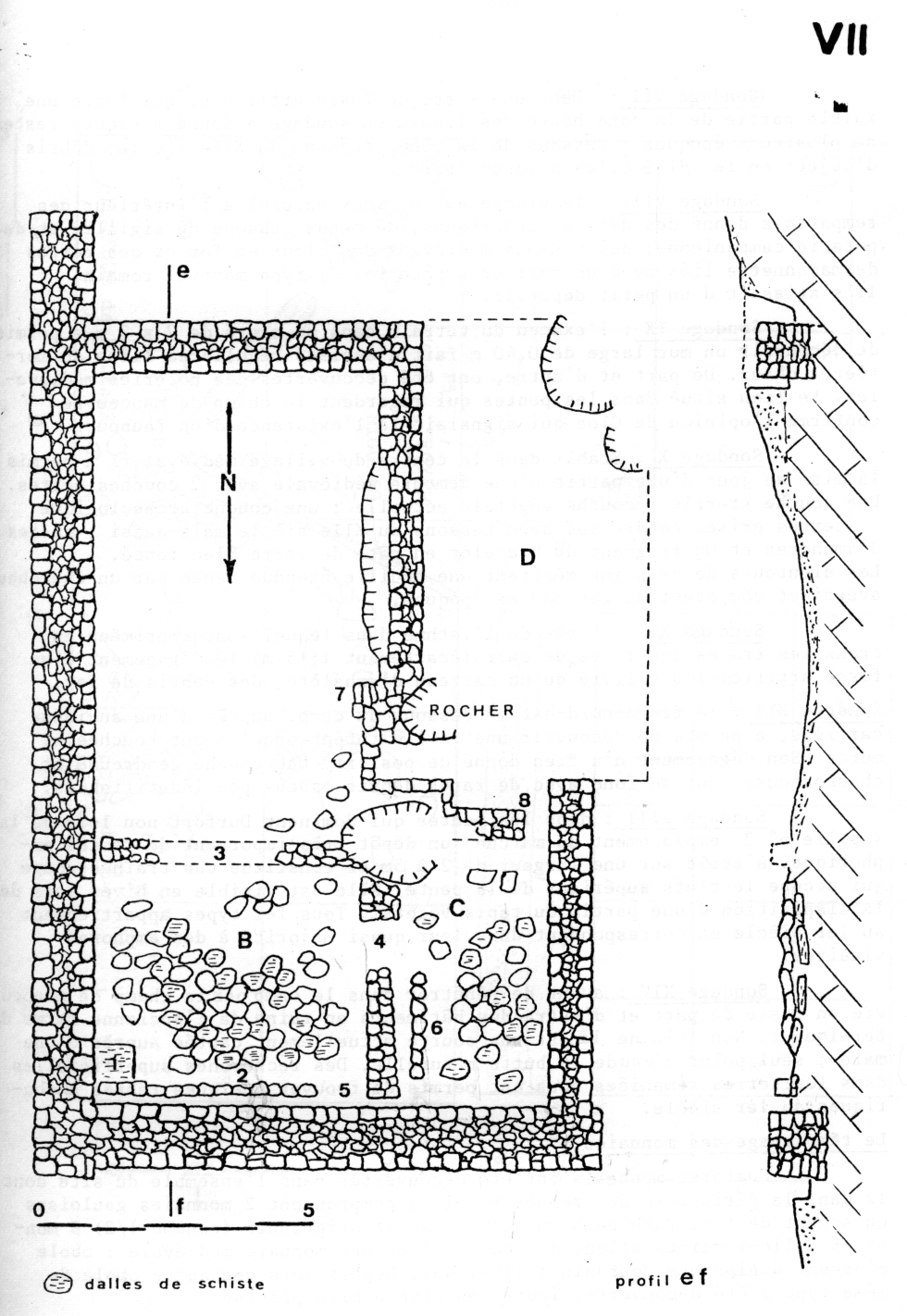

Zone 2 : Planche VII.

Ce chantier se situe à l'est du point culminant (côte 568m). Les travaux de fouille ont mis à jour les bases d'un vaste bâtiment quadrangulaire de 17,30 m x 10,40 m axe nord-sud comprenant 3 pièces d'inégale étendue et dont deux (B-C) comportaient les restes d'un dallage. Le mur nord extrêmement soigné est d'une facture identique aux remparts de la seconde période.

La présence proche de sépultures découvertes en 1967 nous amène à penser qu'il y avait au sommet du camp retranché un ancien lieu de culte. Il n'en fut rien. L'agencement architectural de l'ensemble et la découverte de matériaux uniquement médiévaux - en particulier céramique - infirma notre point de vue. L'usage de ce bâtiment n'a pas été déterminé. Il contenait quelques murets anciens très frustres (n° 2 et 6) restes d'une construction antérieure.

L'ensemble fut daté de la période médiévale.

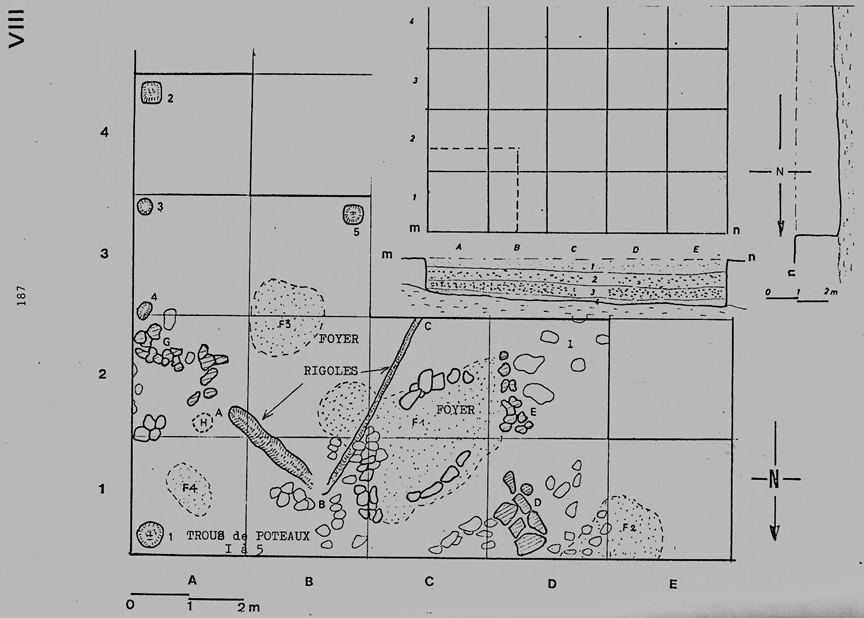

Zone 3 : Planche VIII,

En 1973 un sondage effectué dans la partie plate du "Champ de manœuvre » côté droit du chemin, entre ce dernier et le levée de terre qui clôture le terrain à l'ouest, permit de découvrir un locus cylindrique peu profond proche d'un foyer et une série de couches archéologiques. L'endroit fut ouvert par enlèvement de mort-terrains dans un quadrilatère de 24 x 10m pour y pratiquer une fouille étendue et précise, amenée au socle rocheux de nature schisteuse. Profondeur maximale à 1,40 m.

Quatre couches apparurent :

Couche 1: terre végétale stérile, enlevée mécaniquement.

Couche 2 : terres gris clair compactes avec quelques tessons médiévaux ou de la tène.

Couche 3 : terres gris foncé compactes, avec un matériel abondant de la tène constitué de céramiques, objets en fer, bronze, plomb verre.

Couche 4 ; terres marron foncé reposant directement sur le socle rocheux, aussi riches que la couche 3 mais avec la présence de structures au sol : foyers aménagés et ceinturés de pierres, rigoles de retenue pour l'eau, 5 trous de poteaux.

Ce milieu intact est véritablement clos, riche en céramiques de la Tène III et de très nombreux restes amphoriques d'usage vinaire nous amène à voir en ce point les restes d'un lieu d'échange, d'un marché établi au pied du camp retranché. Cette opinion fut confirmée par un dépotoir d'amphores établi dans les pentes sud de Berniquaut à moins de 50 m du point de fouille. La vaisselle découverte comprend des objets importés qui sont venus à ce marché parallèlement à. l'importation des vins. Il est vraisemblable de se poser la question si aux temps de Fontéius et de César des voies de contrebande des vins importés en Gaule ne transitaient pas par la montagne pour éviter les taxes qui grevaient leur acheminement par les voies classiques du seuil de Naurouze, vers Toulouse (13).

Les sondages : Planches IV.

Les 11 sondages entrepris ont donné les résultats suivants :

Sondage IV : restes d'une maison médiévale au sol en terre battue avec peu de mobilier surtout céramique.

Sondage V : entrepris sous un des porches d'une "Chambre" il n'a rien donné de positif en raison des bouleversements qui, de tous temps ont affecté ces cavités. Un éclat de silex, un fragment de fibule en bronze de Tène et une monnaie du XVIIe siècle (double tournois de Frédéric Henri Prince d'Orange) ont été les seules pièces intéressantes découvertes.

Sondage VI : à quelques mètres de la côte 568 existait une cheminée de petit aven. Son petit cône d'éboulis examiné n'a rien livré d'intéressant , tessons du XIIe siècle, et quelques ossements animaux actuels.

Sondage VII : dans une sorte de fossé artificiel qui barre une faible partie de la zone haute des lieux, un sondage a donné quelques restes de plusieurs époques : tessons de la tène, tessons du XIIe siècle, débris d'objets en fer difficiles à identifier.

Sondage VIII: le vidage de ce creux naturel à l’ intérieur des remparts a donné des débris amphoriques, de menus tessons de sigillée poterie campanienne, des tessons médiévaux des clous en fer et des restes de maçonnerie liés avec un mortier à pâte rose ; type mortier romain. Il s'agissait d'un petit dépotoir.

Sondage IX : l'examen du terrain dans un carré de 2 x 2 m a permis de découvrir un mur large de 0,40 m fait d'assises régulières liées au mortier à chaux. De part et d'autre, ont été découvertes des poteries médiévales. Le lieu situé dans les pentes qui regardent le champ de manœuvre confirme l'opinion de Clos qui signalait là l'existence d'un faubourg.

Sondage X : établi dans le centre du village médiéval il a permis la mise au jour d'une partie d'une demeure médiévale avec 2 couches nettes. Une couche stérile . couche végétale actuelle ; une couche archéologique : terres grises cendreuses avec tessons du XIIe siècle mais aussi ; restes d'amphores et un fragment de bracelet en pâte de verre bleu foncé.

Les alentours de ce point méritent une fouille étendue menée par un chercheur averti et compétent de ces hautes époques.

Sondage XI : auprès de l'isthme dans lequel sont imprimées en creux les traces des roues de char (écartement 1,15 m) le dégagement d’un fossé artificiel n'a livré qu'un carreau d'arbalète, des débris de fer.

Sondage XII : le flanc nord-est en dessous du camp, auprès d'une ancienne carrière, a permis de découvrir une faille intentionnellement bouchée et murée. Son dégagement n'a rien donné de positif,. Une couche cendreuse et charbonneuse tout au fond avec de rares débris osseux peu identifiable

Sondage XIII: dans les pentes qui dominent Durfort non loin de la fouille n° 3 (emplacement du marché) un dépôt très important de reste amphoriques s'étale sur une largeur de 2 à 5m et constitue une traînée qui occupe le tiers supérieur de la pente. Elle est visible en hiver lors de la disparition d'une partie du tapis végétal. Tous les types appartiennent au ler siècle et correspondent dans leur quasi majorité à des amphores vinaires.

Sondage XIV : avant de pénétrer dans le camp par le champ de manœuvre on passe de part et d’autre des bâtiments en ruine de l'ancienne de Berniquaut. Non loin de là est une source actuellement captée auprès d’une mare ; seul point d’eau de la butte naturelle. Des recherches superficielles dans les terres remaniées nous ont permis de trouver quelques restes amphoriques du ler siècle.

Le témoignage des monnaies

Quatorze monnaies ont été découvertes dans l'ensemble du site dont 12 dans la périphérie des remparts. Elles comprennent 2 monnaies gauloises en argent de type ruthène bien situées en stratigraphie (couche 1/2) 8 monnaies gallo-romaines allant de 180 à 413 et une monnaie médiévale : obole d'argent d'Alphonse Jourdain (1112-1148). Depuis lors, une autre obole même type a été découverte. Toutes en niveau bien précisé.

LEUR INTERPRETATION

Les connaissances anciennes relatives à Berniquaut et les résultats acquis au cours des travaux de 1968 à 1973 ont déjà fait l'objet d’un premier rapport adressé à Mr le Directeur de la Circonscription des Antiquités Historiques (Mr Michel LABROUSSE) en ce qui concerne les structures découvertes au cours des fouilles et sondages. Un second rapport fondé sur l'analyse et l'interprétation des matériaux est en cours, ainsi que les conclusions et sera terminé sous peu.

En l'état actuel des travaux, il est vraisemblable de voir dans Berniquaut un site refuge de hauteur oppidum naturel aménagé selon les époques en habitat, forteresse ou refuge selon les péripéties de l'histoire

La pauvreté des matériaux pré ou protohistoriques les plus anciens découverts ne permet pas actuellement de fonder des certitudes sur ces hautes époques, si ce n'est la confirmation d'une fréquentation des lieux au plus tôt par l'homme néolithique.

Le site devient habitat permanent et organisé au début du premier Age du Fer, vers le VIle siècle avant J.C. Toutefois la découverte d'un matériel peu abondant du bronze final est à signaler avant cette époque.

Les témoignages présents à même le rocher, extérieurement aux remparts sous la forme de quelques foyers rudimentaires avec quelques céramiques (couche 4) dénotent l'existence de cabanes groupées en haut des pentes sous la ligne de crête et à l'abri des vents dominants sur des marches calcaires relativement planes utilisées plus tard pour servir d'assiette à des fortifications.

Contrairement à ce que l'on observe dans les premiers oppida méditerranéens plus au sud, il ne semble pas y avoir eu de contacts avec des éléments ibériques ou grecs. La communauté installée vit hors des voies d'échanges, en autarcie. Elevage et chasse sont la base de I’ alimentation avec une agriculture sommaire. Elle fabrique des poteries, exploite le local (fer pisolithique) vit de son artisanat. Ce premier âge du Fer de type montagnard et attardé se prolonge aux débuts de la Tène dont les traces sont absentes.

Il faut attendre le lIe et Ie Ier siècle avant J.C. pour voir un communauté plus nombreuse dresser un premier rempart (première période) et manifester par un matériel céramique abondant, l'emploi du fer, du bronze de l'argent pour ses bijoux, Le village est alors ouvert aux influences extérieures régionales. Cas des céramiques grises toulousaines très typiques ou plus lointaines importations italiques même campaniennes attestées par les amphores vinaires et les coupes. Ces populations sont en contact aussi avec les Ruthènes d'après les monnaies. C’est avec le village gaulois de "Verdun » «Virodunum » prospère . Avec son marché aux échanges, hors les murs, au Champ de Manœuvre à l'époque républicaine (couche 3).

L'avènement de l'Empire et l'extension de la paix romaine va déserter Berniquaut au bénéfice de la plaine. Très peu de témoignages sur les premiers et deuxième siècles et aucune construction de type romain classique. La vie est dans la plaine de part et d'autre de la voie antique qui longe le pied de la montagne et dessert un grand nombre de villas créées par des colons ou vétérans qui défrichent et mettent en culture avec la main d'œuvre indigène. Une existence plus sûre apparaît, l'oppidum est abandonné.

Cependant la montagne va retrouver une nouvelle existence à la période des invasions fin du IIIe et IVe siècles. Les monnaies du Bas-Empire, la sigillée claire et plus tard la céramique grise paléochrétienne vont marquer ce renouveau. Le vieux rempart va être utilisé de nouveau et remanié (deuxième et troisième périodes).

Les incertitudes du haut Moyen-âge les troubles causés par les invasions sarrazines ou normandes vont. redonner à Berniquaut une importance peut-être aussi grande que durant son apogée gauloise. Il n'y aura pas à proprement parler de château mais un vaste ensemble fortifié, un village organisé important aves faubourg même hors ses remparts et une ville nommée «Castellare Brunichellis" : Bruniquel qui deviendra Berniquaut (couche 2 - quatrième période), Cette situation durera jusqu'au XIIe siècle, avec vers sa fin des péripéties diverses dues à l'importance prise tout au bas des pentes par l'abbaye de Soréze autour de laquelle naîtra la vieille ville.

Soréze attirera de plus en plus de monde, il y aura aussi l'attrait de la plaine et peu à peu le lieu sera abandonné. L'économie locale trouvera à Berniquaut une carrière commode et le lieu deviendra le champ de ruines que nous connaissons aujourd'hui.

CONCLUSIONS POUR UNE RENAISSANCE DE BERNIQUAUT.

Inclus dans le cadre du Parc Naturel Régional du Haut Langue, le site de Berniquaut mérite d'être absolument protégé et conservé présentement dans son état actuel. Une procédure rapide de classement au titre des Monuments Historiques pour en assurer sa sauvegarde est nécessaire.

Nous avons la conviction qu'il y a au lieu un site pratiquement intact très riche en possibilités au titre de l'Archéologie et du Tourisme.

Nos travaux ont été conduits dans le double souci d'ausculter le site pour en révéler l'importance, l'étendue chronologique et sa surface mais aussi de ne rien entreprendre d'étendu pour lui conserver un caractère intact.

Pour un œil exercé et averti, conscient des informations anciennes et de l'analyse des recherches effectuées de 1968 à 1973, il y a une ville médiévale ceinte de remparts sous laquelle est un village gaulois pour ne signaler que l'essentiel.

Le site majeur à protéger et à classer en priorité, est à l’intérieur des fortifications, dans la commune de Soréze ; parcelles 231-237; 226-227. Il est nécessaire de faire entrer dans le périmètre à classer parcelle 181 (partie nord) de la commune de Durfort. Elle constitue les "Chambres" et de récentes découvertes effectuées par la Société de Recherches Spéléo-Archéologiques de Soréze-Revel en 1976-1977 ont révélé la présence de cavités intactes riches en possibilités aux points de vue archéologiques (habitats-refuges ou nécropoles) et paléontologique (faune quaternaire), Planche IX.

Bien qu'isolé le champ de manœuvre : parcelle 240 de la commune de Soréze, mérite d'être classé ou du moins protégé en vue de travaux de fouille plus étendus.

Pour le plus grand bénéfice de notre histoire locale et régionale une reprise et une extension des fouilles au titre des recherches médiévales et protohistoriques, menées de concert, nous paraît nécessaire et rapidement souhaitable. Toutefois pour vaincre les difficultés d'installation d'un chantier permanent et faciliter l'accès et les travaux, le réaménagement du chemin de crête qui part de la côte sud du camp et va vers le Jacournassy ; 1 km environ, nous parait du plus haut intérêt. L'archéologie y trouverait beaucoup de commodités et par voie de conséquence le tourisme pourrait plus tard bénéficier de ces aménagements.

Enfin, sans engager des frais considérables, il nous paraît opportun d'envisager dans le cadre de nouveaux travaux d'archéologie la fouille du site et sa reconstitution, afin de donner au lieu l'aspect d'un musée de plein air, un village-musée avec sa partie gauloise et sa partie médiévale à l'image d'Ensérune. Tout y convie ; le site géographique, l’environnement local, le cadre du Parc Naturel Régional, le fait que Soréze est une de ses entrées et propice à l'installation d'un musée enrichi par Berniquaut.

Ce serait à notre sens une œuvre intelligente et sensible, source de bien-être pour le tourisme, un approfondissement de notre histoire lauguedocienne9 une chance supplémentaire pour la région de Midi-Pyrénées.

ALBI, le 25.10.1977

BIBLIOGRAPHIE

1. Correspondant pour le Tarn des Directeurs des Circonscriptions archéologiques de Midi-Pyrénées - Responsable des travaux de fouille à Berniquaut de 1968 à 1973.

2- 1883 - La vieille ville de Soréze et légende du plan géométral des ruines de Puyvert sur le sommet de la Montagne de Berniquaut près de Soréze), et relevé en 1824, Revue du Tarn, tome IV, p. 372-373.

3 - CLOS J.A., 1844 - Notice historique sur Soréze et ses environs, Toulouse chez Dupin J. imprimeur de la mairie, in - 8°, 184 pages.

4 - DOM CLAUDE DE VIC, DOM VAISSETTE, 1842 - Histoire générale du Languedoc, Toulouse in - 4° tome V col. 1046.

5 - NEGRE E., 1968 - Berniquaut-Verdun, Revue du Tarn, n° 51, p. 379-380.

6 - ROQUEBERT M., 1970 - L'épopée cathare, 1198-1212, Privat, Toulouse p. 335460-463.

7- PARAYRE, 1860 - Note sur un objet d'art trouvé à Berniquaut - Procès verbal de la Soc. Lit. et Sci. du canton de Castres, tome V, p. 301-302.

8- BOURDASSE, 1978 - Tête de lance en fer gallo-romaine découverte à Berniquaut près de Soréze, Bull. Commission des Antiquités de la ville de Castres tome I, p. 18.

9 - LACROIX E., 1913 - Quelques renseignements sur la vieille ville de Soréze, Toulouse, Privat in - 8e, 31 pages.

10 - ASTRE C., 1943 - Faune pléistocène des Chambres de Berniquaut à Soréze. Bul. de la Soc. d'Hist. Nat. de Toulouse, tome 78, Fasc. 1, p. 17-22.

11 - BACCRABERE G., 1963 - Stations gallo-romaines en Lauragais, Mémoires de la Soc. Archéologique du Midi de la France, tome 29, p. 47.

12 - MEROC L., 1962 - Gallia Informations, tome X, p. 89.

13 - LABROUSSE M., 1968 - Toulouse antique, Paris, Ed. de Boccard, 644 p.