Société d'Histoire de Revel Saint-Ferréol - Publication Lauragais-Patrimoine |

LA GUERRE D'INDOCHINEpar Maurice de Poitevin

|

|

CHAPITRE X

DU DRAME DE DIEN BIEN PHU AUX CAMPS DE LA MORT

« Tant de bravoure et de courage, tant de souffrances, tant d'héroïsme ne peuvent être inutiles et voués à l'oubli ». Médecin-commandant Paul Grauwin, chirurgien volontaire à Dien Bien Phu.

« Connais-toi toi-même, connais ton adversaire, sur cent batailles, cent victoires ». Proverbe chinois.

« Les mensonges écrits avec l'encre ne sauraient obscurcir la vérité écrite avec du sang ». Lu Xuan, écrivain chinois.

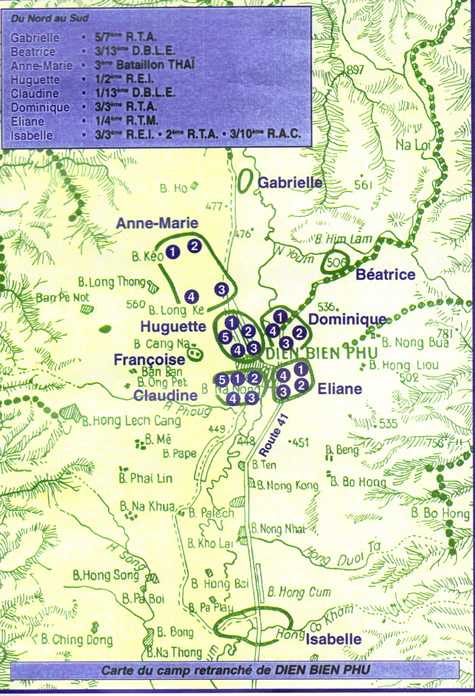

En mai 1953, le général Henri Navarre, qui n'avait jamais été en Indochine, était nommé commandant en chef du Corps Expéditionnaire (le huitième depuis 1945), à la place du général Salan. Le gouvernement de René Mayer lui demandait de préparer un plan pour « sortir honorablement de la guerre », c'est-à-direpermettantune négociation dans des conditions qui ne soient pas humiliantes. A la même époque, une partie du corps de bataille Vietminh traversait la haute et moyenne région du Tonkin en direction du Laos. Navarre décidait de défendre le petit royaume en installant un « verrou » à Dien Bien Phu. La technique, qui n'était pas neuve, a déjà été expérimentée non sans succès à Na San à la fin de l'année 1952. Accessoirement, en réoccupant Dien Bien Phu, on pouvait y attirer les bataillons Viêts pour les détruire.

Tout a été dit sur Dien Bien Phu : les avantages (possibilité d'y établir un fort camp retranché avec un bon terrain d'aviation permettant le ravitaillement) -et les inconvénients- (cuvette fermée de tous côtés par de hautes montagnes de 1 000 à 1 800 mètres, couvertes de jungle, d'où pouvaient venir des menaces ; trop loin des bases aériennes de Hanoï). Des objections s'élevèrent de la part de plusieurs officiers supérieurs -le général Blanc, chef d'Etat-Major de l'armée de Terre-, mais elles furent balayées par le général Navarre. Celui-ci pensait que le général Giap, vu l'éloignement de ses bases (à 500 Km de Dien Bien Phu), ne pourrait entretenir que deux divisions dans le secteur avec une artillerie limitée. En outre, « à tous les échelons du commandement, écrit le général Gras, régnait une grande confiance dans les camps retranchés que l'on considérait comme inexpugnables ». (275)

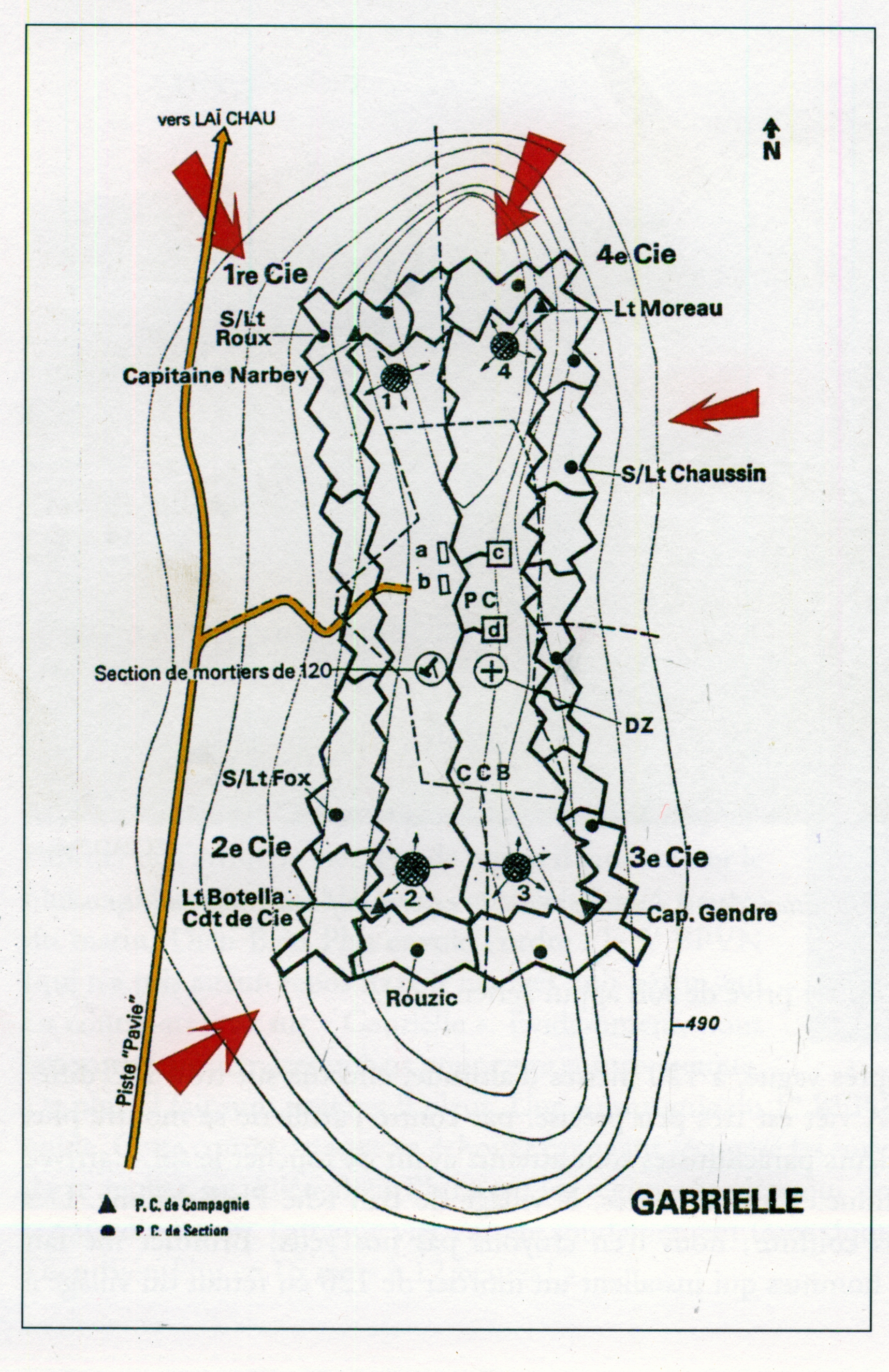

Camp retranché de Dien Bien Phu Point d'appui Gabrielle

Mais de son côté, le général Cogny, commandant en chef au Tonkin, avait dit durant la phase de préparation de l'opération : « Je ne crois absolument pas à la valeur d'un camp retranché pour barrer une direction. Nous risquons un nouveau Na San dans des conditions pires. Dien Bien Phu n'empêchera ni Laï Chau de tomber devant la 316, ni Giap d'aller au Laos. L'ennemi passe partout et les notions européennes de stratégie n'ont pas cours en Indochine ». (276)

Il n'est nullement dans notre intention d'aborder en détail la bataille de Dien Bien Phu, ce qui a été fait par d'éminents historiens (277). En outre, nous n'avons pu recueillir que trois témoignages (dont un très imprécis) parmi les survivants de Dien Bien Phu.

Dien Bien Phu était une bourgade située à l'Ouest du Tonkin, à 60 kilomètres du Laos, à 120 kilomètres de la Chine et à 350 kilomètres de Hanoï. La cuvette de Dien Bien Phu est le plus vaste bassin de la Haute Région indochinoise (16 kilomètres de long et 7 de large). La bataille a commencé le 20 novembre 1953 avec l'opération « Castor » : un important largage de parachutistes permettait aux troupes françaises d'occuper la cuvette. « L'endroit est vraiment joli, une immense plaine parsemée de petits villages et traversée par une rivière claire et sinueuse la Nam Youm ; tout autour, la montagne sombre, sévère, inquiétante ». (278) Dans les jours suivants, diverses unités venaient renforcer le dispositif et un puissant camp retranché était rapidement aménagé. « Le débroussaillage progresse en même temps que la pose des barbelés qui nous arrivent du ciel par tonnes. Les abris, les emplacements de tir et de combat se creusent, se recouvrent petit à petit, les tranchées s'allongent. Le beau village de Maong Tan (Dien Bien Phu) disparait pour faire place à une immense citadelle, une véritable taupinière. On doit creuser et recouvrir solidement pour être à l'abri des 105 et même des calibres plus lourds. On a été prévenu par le commandant que les Viêts disposent d'une artillerie non négligeable. » (279)

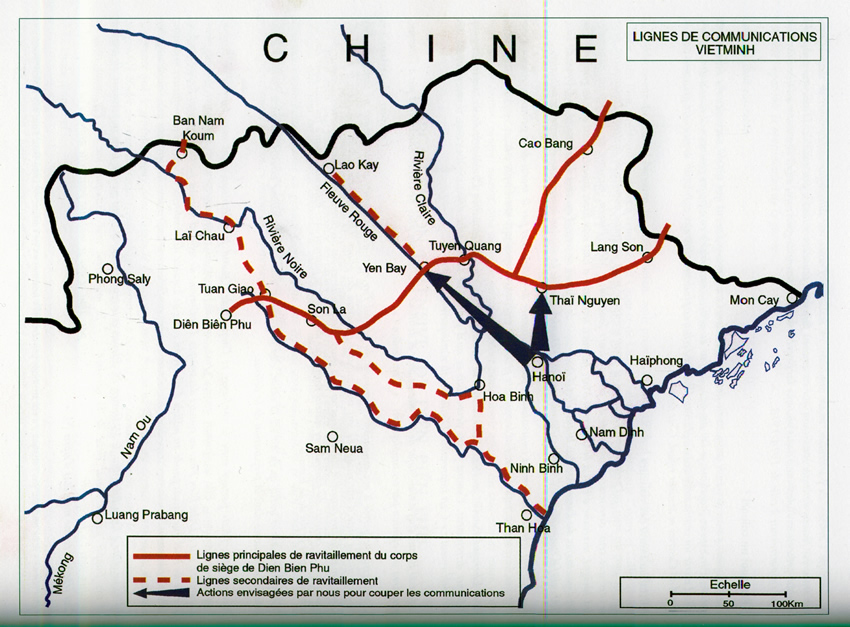

Au cours du mois de décembre, Giap allait concentrer autour du camp retranché quatre divisions, soit l'essentiel du corps de bataille vietminh (51 000 hommes). A la fin du mois de décembre, la garnison de Dien Bien Phu (11 000 hommes) était complètement encerclée. Chaque adversaire combattait loin de ses bases arrière. Alors que le camp retranché dépendait du pont aérien, le ravitaillement des troupes Viêts se faisait par une noria de camions (700 « Molotova ») sur des pistes défoncées, mais aussi par charrettes, sampans, chevaux, bicyclettes (200 kilos) et même à pied. La masse de coolies mobilisée (près de 75 000) permettait à Giap de gagner la bataille de la logistique. Autour de la cuvette, chaque nuit, grâce à un travail acharné, des galeries et des pistes étaient construites à flanc de montagne. Des canons étaient installés sur les pentes dominant le camp, dans des casemates soigneusement camouflées, quasiment invulnérables, alors que les canons français étaient bien en vue au fond de la vallée.

Le 13 mars 1954, l'ennemi lançait sa première grande attaque au cours de laquelle « l'artillerie vietminh provoque une véritable surprise tactique » (280). Elle neutralisait pratiquement l'artillerie française, dont le chef se suicidera peu après. Après un assaut furieux, deux de nos points d'appui avancés (« Béatrice » et « Gabrielle ») ne tardèrent pas à succomber sous la poussée ennemie, sans que le commandement français local ne déclenche une contre-attaque pour les reprendre. Le général Navarre décida « d'entretenir la bataille ». (281) Le 17 mars, le terrain d'aviation devenait inutilisable ; le pont aérien était remplacé par des parachutages que la D.C.A. ennemie, très efficace, rendait incertains et dangereux.

Le sergent Bernard Moulis était arrivé, en novembre 1953, à Dien Bien Phu à bord d'un Dakota, pour assurer avec une équipe de trois, les transmissions (radiogoniométries) de l'armée de l'Air à l'occasion de l'ouverture de l'aérodrome du camp retranché (282). Un premier poste de transmissions fut établi, en bordure de piste par des prisonniers Viêts du camp ; il était entouré de monticules de terre pour parer aux éclats d'obus ; on édifiera même une tour de contrôle -indicatif radio : «Torri rouge »- vite détruite. En janvier 1953, un autre poste fut construit sur un coude encaissé de la rivière Nam Youm. L'intéressé se trouvait à une centaine de mètres du P.C. du colonel de Castries : aucune visite particulière des officiers supérieurs, sinon, une seule fois, la vision furtive du Colonel, qui parlait de « grand feu d'artifice », à propos d'un intense bombardement sur le point d'appui « Eliane ». (283)

Un sergent-chef anonyme (actuellement commandant) était affecté, le 3 janvier 1954, au 3ème bataillon Thaï à Dien Bien Phu sur le point d'appui « Anne-Marie » 2, situé à environ 2 km, au nord du camp retranché. Les Thaïs, en grande majorité de jeunes recrues incorporées en octobre-novembre 1953, n'avaient reçu aucune instruction militaire ; seuls, trois à quatre Thaïs parlaient quelque peu français dans une section (une trentaine d'hommes). Notre sergent-chef, à la tête d'une section, avait comme adjoint un sergent métropolitain et trois sergents Thaïs comme chef de groupe. Aussitôt, il inspectait les positions de sa section, en particulier ses défenses extérieures : réseaux de barbelés denses, champs de mines antipersonnelles, fûts de 200 litres de napalm, charges plates, grenades piégées, l'ensemble du dispositif étant mis en œuvre depuis son poste de combat. Les blockhaus des armes automatiques -deux mitrailleuses de 50 et trois « Reibell » de 7,5- judicieusement positionnées, étaient fragiles et peu résistants à l'épreuve d'éventuels tirs de 105. Quelques améliorations concernant le camouflage et l'aménagement des embrasures devraient être effectuées dans les meilleurs délais. Le système de communication -boyaux, tranchées, postes de combat, postes de repos- étaient totalement à revoir. Les munitions de sécurité (sept unités de feu) étaient stockées en plein air, sans protection. Celle situation (provisoire) n'était pas imputable au bataillon ; en effet, depuis la création des points d'appui, la relève des unités était fréquente, généralement décidée en fonction des retours vers le Delta et des arrivées à Dien Bien Phu. Aussi, les travaux d'organisation du terrain avaient-ils été réalisés sans schéma directeur ni matériaux adaptés. Le mois de janvier allait être mis à profit pour réaliser une installation cohérente et solide. Ne disposant d'aucun moyen mécanique, les arbres étaient abattus au coupe-coupe et à la scie à main. Le plus pénible était le transport des billes de bois traînées par une section à travers les champs de mines, momentanément neutralisés (284). Malheureusement, le temps manquait pour programmer des séances d'instruction ; seuls quelques tirs et lancers de grenades furent effectués. (285)

Le 7 février 1954, le 3ème bataillon Thaï partait en mission de reconnaissance sur les versants Est dominant le point d'appui « Gabrielle ». Au petit jour, « nous rejoignons notre base de départ ; un épais brouillard recouvre la vallée, l'attente commence longue et pénible. Vers 10 heures, la progression démarre lentement, la végétation est dense et humide, plus nous avançons, plus nous avons l'impression d'être épiés. Les gradés Thaïs deviennent nerveux, ils s'interposent ; manifestement, ils veulent nous empêcher d'avancer. Nous découvrons des passages habilement camouflés, de véritables boyaux creusés dans le flanc de la montagne. Chaque section effectue la même approche. Brutalement, sur un front de plusieurs centaines de mètres, des rafales de pistolets-mitrailleurs claquent, des grenades piégées explosent, les premiers blessés s'écroulent. Nous observons. L'ordre est donné de glisser un peu plus vers le Nord. Le même scénario se reproduit. Nouvel arrêt vers quinze heures, mais aussitôt, nous sommes violemment pris à partie. Vers 16 heures, l'ordre de fin de mission est donné. Sur un front de deux kilomètres environ, notre progression n'a pas dépassé deux cents mètres. Nous rejoignons « Anne-Marie » 2, en silence, soucieux. Il est évident que les Viêts sont là, qu'ils approchent un peu plus. Est-ce par instinct ou par contacts avec les villageois que nos Thaïs sont renseignés ? Très logiquement, ils ont peur, ne se livrent pas et perdent confiance un peu plus chaque jour ». (286)

Le 18 mars 1954, cinq jours après le début des assauts contre les points d'appui, le 3ème bataillon Thaï (de notre sergent-chef) s'écroulait. Les tirailleurs, sans treillis, tête et pieds nus, laissant leurs armes, munitions dans les abris, se faufilaient discrètement à travers les réseaux des barbelés pour se diriger vers les collines, poursuivis par les obus Viêts. Notre sergent-chef, entouré de quelques tirailleurs restés fidèles, abandonné par ses chefs, ne pouvait pas rester sur « Anne-Marie » 2, qui avait été sa fierté (287). Le 3ème bataillon Thaï s'était fondu en grande partie dans la nature de la terre natale de ses tirailleurs, c'est-à-dire le Haut Tonkin. A l'origine de cette désertion, la 12ème compagnie sur « Anne-Marie » 3 : le capitaine de cette unité avait donné des permissions de nuit à ses hommes pour qu'ils aillent dans leurs villages voir leurs familles. C'était une mine de renseignements pour les Viêts, car ces villages étaient dans leur zone. Ils laissèrent les tirailleurs retourner librement sur les lignes françaises… (288)

Faute de moyens, le Commandement français n'allait tenter aucune opération d'envergure pour dégager la garnison de Dien Bien Phu. Certes, dans le cadre de l'opération dénommée « Condor ». La colonne du colonel de Crèvecœur était en marche depuis le Laos. Cette troupe était formée de trois groupements mobiles chacun (soit environ 10 000 hommes) composés de légionnaires, de parachutistes, de tirailleurs algériens et marocains, et de supplétifs (maquisards anti communistes du colonel Trinquier). Ces groupes mobiles étaient autonomes avec des chars, de l'artillerie (canons de 125) et des éléments du Génie. Durant le jour, ils étaient appuyés par l'aviation ; la nuit, ils devaient se défendre par eux-mêmes. L'eau (2 litres par jour et par homme), la nourriture et les munitions étaient parachutées. La colonne Crèvecœur devait s'approcher de Dien Bien Phu pour recueillir des rescapés et éventuellement débloquer le camp retranché (289). Au moment de la chute de la base (7 mai 1954), la colonne Crèvecœur n'était plus qu'à 40 kilomètres de Dien Bien Phu.

Le retour (sans reprendre le même parcours) fut beaucoup plus rapide (en moyenne, 50 kilomètres par jour et par combattant) et très mouvementé, talonné parles Viêts, qui coupaient les pistes directes par des abattis d'arbres. La seule satisfaction du colonel de Crèvecœur sera de récupérer quelques évadés hagards de Dien Bien Phu. (290)

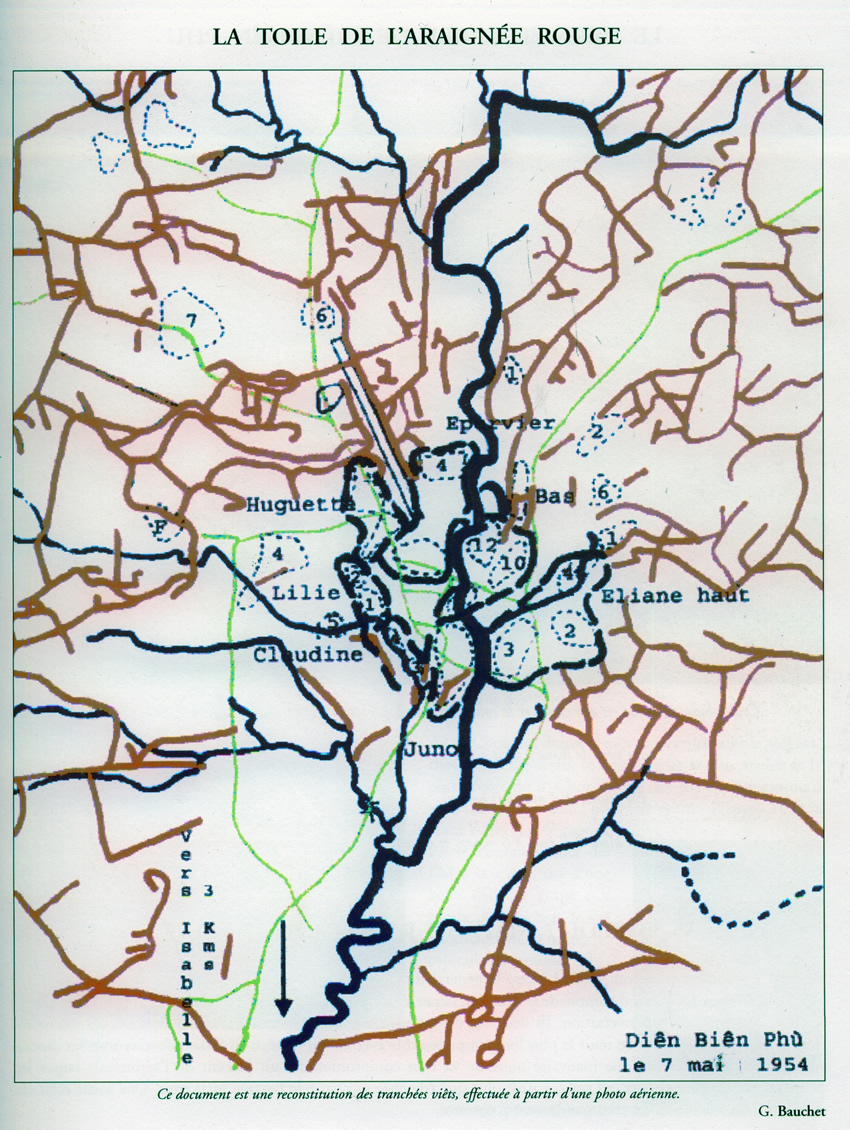

Pendant près de deux mois, Giap fit alterner les phases d'attaques et les périodes de répit pour lui permettre de refaire ses forces. Il procéda à l'étouffement méthodique de la base en faisant creuser dans la cuvette des dizaines de kilomètres de tranchées pour enserrer les points d'appui français de plus en plus près et les prendre les uns après les autres (tactique de Vauban). La D.C.A. Vietminh, mais aussi le site rendaient difficile l'action de l'aviation dont presque tous les appareils disponibles participaient à la bataille en mitraillant les assaillants et en ravitaillant les assiégés. Il était de plus en plus malaisé pour le commandement d'approvisionner la garnison et d'en compenser les pertes humaines. Les parachutages étaient de plus en plus aléatoires, et les servitudes du ramassage de plus en plus lourdes dans un périmètre de plus en plus restreint. Toutefois, jusqu'à la fin, on trouva des volontaires pour venir au secours de la garnison.

Le 1er mai 1954, Giap lançait l'offensive finale. Les dernières positions françaises tombaient les unes après les autres submergées par les assauts de vagues humaines. Les pluies de la mousson étant arrivées précocement, on se battait dans la boue, sous les bombardements incessants. Le 7 mai 1954, le camp retranché de Dien Bien Phu a vécu. (291)

- « 17 heures, je sors de mon abri ; dehors, c'est le calme, un calme étrange, poignant après cinquante-cinq jours d'un vacarme infernal entrecoupé de rares accalmies, cinquante-cinq jours d'enfer. Partout sur les points d'appui, le feu consume les dépôts de munitions et de matériels ; les lourdes pièces d'artillerie sont renversées, criblées d'éclats, parfois même déchiquetées. Les mitrailleuses lourdes sont déformées, calcinées, en pièces. Partout des cratères encore sanglants, un fantastique paysage d'apocalypse a remplacé l'ensemble bien ordonné de la place de Dien Bien Phu ; un drapeau blanc à croix rouge flotte mollement sur l'antenne chirurgicale.

Les compagnies Viêts courent en tout sens, et les colonnes de prisonniers se mettent déjà en route ; elles cheminent en direction des positions perdues sur lesquelles gisent pêle-mêle des milliers de cadavres amis et ennemis. Les Viêts semblent étonnés de leur victoire. Assis à l'entrée de ce qui a été mon abri, je vois passer le général de Castries, son calot rouge de spahis sur la tête, une cigarette aux lèvres, entouré de son Etat-Major et conduit par des officiers Viêts. Je vois aussi des camarades de 8ème choc, les traits déformés autant par la fatigue que par ce qui leur arrive ; quelques-uns me font des signes d'adieu d'un geste las, dont certains que je ne reverrai jamais plus. (292)

Notre sergent-chef (blessé) du 3ème bataillon Thaï présente ainsi cette journée dramatique : « Le 7 mai, en début d'après-midi, une nouvelle circule. « Le cessez-le-feu aura lieu à partir de dix-sept heures. » Cette nouvelle nous assomme, nous refusons d'admettre une telle injustice ! L'ordre de tout détruire se répand. Comme des automates, blessés et valides, s'acharnent sur les armes et les postes radio. Lentement s'écoule cette crispante attente, avec au fond du cœur un espoir de miracle. Vers 17 h 30, de partout surgissent des bodoîs pieds nus, pantalon retroussé, casque en latanier sur la tête, l'arme menaçante. Ils pénètrent dans les abris, fouillent du regard, ressortent et continuent leur course effrénée. Ils sont tous très jeunes. On dirait qu'ils jouent. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec une vingtaine d'autres blessés, rassemblés par l'aumônier le père Guerry. Nous sommes aveuglés par la lumière du jour que nous n'avions pas vue depuis de longues semaines, à moitié nus, le corps et les pansements recouverts de boue. Interpellés par les Viêts… Di ! Di ! Allez ! Allez ! Protégés par le père, nous n'avons pas réagi. L'aumônier parlant vietnamien, a su les convaincre que nous ne pouvions pas nous déplacer. Nous allons passer notre première nuit de prisonniers terriblement abattus, le père nous apporte un parachute, il le jette sur nous et nous invite à prier avec lui. Il fait froid, humide… ». (293)

Essayons de suivre notre sergent-chef blessé dans les jours suivants. Le 10 mai 1954, des pourparlers s'engageaient pour la libération des blessés, dont le nombre était fixé à 858. Le 14 mai, deux avions Beaver et deux hélicos arrivaient et les premiers libérés s'envolaient vers Luang-Prabang. Chaque jour, quand le temps le permettait, trois ou quatre rotations étaient effectuées. « Petit à petit, les abris-tentes se vident, malheureusement deux ou trois camarades meurent quotidiennement par manque de soins. La pénicilline n'est injectée qu'au compte-gouttes, bien que les Viêts en détiennent d'importantes quantités, trouvées sur place au recueil des parachutes. Les pansements non renouvelés attirent des essaims de mouches vertes. La présence de grands brûlés devient de plus en plus insoutenable. Malgré la puanteur, nous nous efforçons de leur venir en aide. Par leur incompétence et leur arrogance, les infirmiers Viêts contribuent grandement à la détérioration de l'état sanitaire et à la mort de nombreux camarades. Certaines femmes-soldats ont pitié de nous, et lorsqu'elles le peuvent, nous apportent de l'eau et lavent les plus invalides. Ces marques de sympathie nous touchent, ces jeunes femmes prennent des risques… Dans l'après-midi du 24 mai, je figure sur la liste des partants. Au pied du Beaver, le commissaire politique est là, attendant nos remerciements. Je l'ignore. Couché, je sens l'avion s'élever, survoler cette cuvette où tant des nôtres ont souffert, sont morts et y restent toujours dans l'oubli et l'anonymat. Vers 17 heures, nous nous posons à Luang-Prabang où un accueil chaleureux nous attend. Après deux heures d'escale, notre avion nous amène à Hanoï. Le retour à la vie normale passe par l'hôpital Lanessan où nous attendent les formalités administratives. Je mesure la distance qui sépare mes frères d'armes de ceux dont ni vie, ni confort n'ont jamais été menacés… (294)

Le commandement français avait consacré 15 000 hommes à la défense de Dien Bien Phu (11 000 hommes au début et 4 000 parachutistes durant le siège). La garnison a eu 3 000 tués, 4 500 blessés, 9 500 prisonniers et plus d'un millier de déserteurs. En fait, 17 bataillons ont été anéantis, dont sept de parachutistes et quatre de la Légion (295). Pour le 8ème Bataillon Parachutiste de Choc, le bilan était le suivant du 14 novembre 1953 au 1er juin 1954 : 656 hommes largués dans le cadre de l'opération « Castor » ; 153 tués et disparus (23 % de l'effectif) ; 403 blessés (61 %) et 100 hommes valides seulement, soit environ 15 % de l'ensemble. (296)

- En Indochine, de 1945 à 1954, on peut distinguer trois types de prisonniers : ceux qui sont liés à la fin du second conflit mondial, les prisonniers Vietminh, et ceux que le Vietminh a faits. Les soldats français, qui n'avaient pu échapper au coup de force nippon du 9 mars 1945, subirent une très dure captivité. Des militaires et les élèves de l'école d'enfants de troupe Eurasiens de Dalat (âgés de 13 à 17 ans) séjournèrent, (jusqu'à la fin du mois d'août 1945), au camp de Paksong (Laos) sur le plateau des Bolovens. Ils étaient astreints aux travaux forcés de construction de ponts et de routes sous un soleil ardent. Une maigre pitance, constituée de riz gluant, le manque d'hygiène et surtout la consommation d'eau du Mékong plus ou moins polluée étaient les causes de nombreux décès. Faute de médicaments, la dysenterie amibienne et le paludisme faisaient des ravages dans les rangs des prisonniers, en particulier parmi les vieux coloniaux déjà affaiblis par leur séjour en Indochine, dont le climat tropical humide ne leur convenait pas. En revanche, il n'y eut guère de pertes parmi les enfants de troupe, plus jeunes et plus résistants que la plupart des détenus, mais beaucoup furent victimes d'odieuses brutalités de la part de militaires japonais. Un jeune de 15 ans, en pleine crise de paludisme, incapable de se lever pour le rassemblement du matin, a été sauvagement battu à coups de crosse et à coups de pieds jusqu'à l'évanouissement de l'enfant couché sur les rondins de bambou servant de bat-flanc. Au cours d'une corvée de déchargement d'un camion, un autre jeune a brisé par maladresse une petite jarre de mélasse destinée aux Japonais ; brutalement frappé à coup de bambou, il était ensuite enduit de cette mélasse et attaché à un tronc d'arbre sur une fourmilière durant deux heures. (297)

Durant le conflit indochinois, le Corps Expéditionnaire a fait de nombreux prisonniers ; les P.I.M. (personnels internés militaires) étaient des prisonniers Vietminh utilisés (298) à diverses corvées, non seulement à l'arrière, mais aussi au cours des combats (comme à Dien Bien Phu). Pour le parachutiste Emile Lebargy, les prisonniers Viêts étaient « très dévoués ; à chaque départ en opération, la plupart était volontaire pour sortir de leur camp d'internement et nous accompagner. Bien souvent, ils étaient au contact direct avec les feux de leurs ex-alliés. Lors de la bataille de Hoan-My, beaucoup d'entre eux ont aidé à porter les munitions. Pas un seul n'a trahi. Certains se sont occupés des blessés, les faisant boire, les réconfortant, les nettoyant en attendant qu'ils soient pris en charge par le médecin. » (299)

Pendant le conflit, à l'occasion de telle ou telle solennité, des libérations simultanées eurent lieu. A l'approche de la fête de Noël 1953, à la limite du Tonkin et du Laos, la Croix-Rouge internationale montait un camp pour des échanges de prisonniers : environ cinq cents Viêts pour neuf prisonniers français ; parmi eux, un sergent d'infanterie de 35 ans (50 ans en apparence) fait prisonnier en 1940 et libéré en 1945 ; pour éviter toute nouvelle captivité, il passa dans le matériel comme spécialiste dans l'armement petit calibre ; envoyé en Indochine en 1949, il était à nouveau fait prisonnier par les Viêts en 1950, dans la région de Saïgon, lors d'une ouverture de routes (300). Enfin, dans le cadre de l'opération « Atlante » (janvier 1954), il y eut un échange de cinq prisonniers français contre un millier de prisonniers Viêts « bien habillés ». (301)

C'est à partir de la bataille de Cao Bang (octobre 1950) que le Vietminh commença à organiser des camps pour les prisonniers du Corps Expéditionnaire. Comme la République Démocratique du Vietnam n'était pas signataire des conventions de Genève, la Croix Rouge ne reçut jamais l'autorisation de visite et l'emplacement des lieux de détention (une centaine) ne fut pas communiqué aux autorités françaises.

Le 17 octobre 1952, un capitaine d'infanterie (40 ans) était fait prisonnier trois semaines après son arrivée en Indochine. Au début de sa captivité, tous les prisonniers (hommes de troupe, sous-officiers et officiers) étaient mélangés -d'où une mortalité importante- avec des grades inversés pour les humilier. Lorsque les prisonniers furent séparés, la mortalité fut en baisse parmi les officiers (entraide pour les faibles et les malades), probablement, par suite des forces morales acquises à l'Ecole de Saint-Cyr. Quelques « idées fortes » dominèrent l'existence de ce prisonnier de longue durée ; par exemple, l'importance de l'hygiène (se laver les mains à chaque repas), pour des raisons évidentes de santé, mais aussi par dignité face à l'adversaire. « Avoir la volonté d'attendre dans la vie » : par exemple, aller chercher de l'eau saumâtre à vingt minutes du camp et surtout ne pas la boire, sous peine de mort dans les deux jours (dysenterie foudroyante) ; savoir attendre au moins une heure avant de pouvoir boire de l'eau bouillie. Comme il était atteint d'une certaine surdité naturelle, une partie du « lavage de cerveau » du commissaire politique lui échappait. Cependant, chaque soir, il savait répéter « les leçons anticapitalistes et anticolonialistes » pour pouvoir recevoir sa boule de riz, en espérant revoir un jour son épouse et ses enfants (302). Régulièrement, les autorités du camp voulaient faire signer des manifestes violemment antifrançais aux officiers prisonniers dans le camp. Notre capitaine refusa de signer le premier manifeste, mais, la fois suivante, il a signé comme la plupart des autres officiers pour donner des signes de vie à leurs familles. Le fait qu'ils signaient à peu près tous prouvait qu'ils agissaient sous la contrainte. Les lettres écrites à son épouse et à sa mère leur parvenaient de Prague (Tchécoslovaquie) par l'intermédiaire de la Croix-Rouge Internationale. Le contenu de ces lettres était très neutre : nouvelles des quatre enfants, leur santé, leur scolarité, leurs vacances, leurs jeux… Certaines formules étaient obligées : « Grâce à la bienveillance du président Hô Chi Minh, j'ai pu avoir de tes nouvelles », (avec un délai de 2 à 3 mois) (303).

Le 26 janvier 1954, dans la matinée, le lieutenant-médecin Yves Michaud se trouvait en convoi avec le 2ème Bataillon de Marche du Régiment du Cambodge (2ème

B.R.M.C.) sur la Route Coloniale 9 Savannakhet-Quang-Tri à environ cinq kilomètres du poste de Muong Phalane, à l'Ouest. Le colonel avait envisagé une possible embuscade dans ce secteur, mais il n'avait pas suffisamment « desserré » son convoi. Voici ce qu'il advint ensuite : après le passage du dernier véhicule à l'entrée du piège, le guetteur, dissimulé en bordure d'une zone dense, avertit par téléphone son chef placé à la sortie de la nasse (le fil courait au sol à la limite forêt dense/ forêt claire et n'était presque pas visible). Les Viêts étaient en embuscade de part et d'autres de la route, en lisière de la forêt claire. Dès les premiers coups de feu, l'automitrailleuse de tête fit demi-tour en « arrosant » chaque côté sur son passage afin de ne pas rester « coincée ». Tout le reste du convoi restait sur place, l'ambulance au milieu. Quelques heures plus tard, les débris du convoi furent bombardés au napalm par des avions français, mais il n'y avait plus personne sur les lieux. Ayant échappé au massacre, notre lieutenant marchait sur les pistes de la captivité, en direction du Nord, avec de nombreux arrêts dans des camps de transit. A proximité de Vinh (Nord-Annam), il rencontra un blessé dont le fémur avait été cassé par deux balles, mais il était en voie de guérison ; toutefois, étant sans attelle, il devait rester couché ; le médecin lui fabriqua une paire de béquilles en bambou à l'aide d'un couvercle de boîte de sardines (304). Le groupe d'une trentaine de prisonniers (adjudants et officiers subalternes) devait contourner le delta du Fleuve Rouge par Bim-Son, Hoa Binh, et Cam Khe. Dans la soirée du 31 mars 1954, il tenta de s'évader sans avoir averti ses compagnons de son intention ; il comptait descendre le fleuve pour atteindre Vietri, à une quarantaine de kilomètres en aval, où les troupes françaises étaient encore stationnées. Dans la traversée d'un village, un chien aboya rageusement et une vielle femme se mit à hurler « prisonnier ». Arrêté sur le champ, « battu par les paysans soucieux de montrer leur loyauté envers les Viêts », il était enfermé dans une case avec un lit de bambou ; un vieil homme voulut l'éventrer avec un sabre, mais un commissaire politique, « qui devait avoir l'ordre de me ramener vivant », arrêta son geste. Ramené au camp, il dut faire son autocritique. Après avoir franchi en bateau le Fleuve Rouge, le groupe remontait vers le Nord pour atteindre Tuyen Quang (3 avril) (305) et enfin le camp 123 La, à environ 70 kilomètres de la frontière chinoise (3 mai).

Ce camp renfermait environ trois cents prisonniers, en particulier des officiers et des Algériens : ces derniers invitaient parfois les officiers à boire du thé dans des bambous. Notre médecin-lieutenant « aidait et conseillait un « infirmier » local Viêt, pour qu'il ne fasse pas d'erreur grave, pouvant être mortelle ». Lui-même, atteint d'une carie dentaire, se soigna avec un clou de girofle. Pour chaque prisonnier, la volonté de résister, de vivre, était essentielle, sinon la mort était certaine ; tout individu isolé était perdu. Ils étaient tous très sous-alimentés. De temps en temps, une (seule) boîte de sardines était divisée en six ou huit parts pour chaque prisonnier ; l'huile était également partagée. A la suite de nombreuses plaintes de prisonniers, ce supplément fut supprimé.

A partir du 16 août 1954, commença « la marche vers la liberté » -avec des étapes de 15 à 20 kilomètres par jour »- « en brancardant les malades, ce qui était terriblement épuisant ».(306) Le 2 septembre 1954, vers la fin de la matinée, ils arrivèrent à Vietri. A midi, les Viêts leur offrirent un « vrai repas » avec de la viande, des légumes (pour la première fois depuis le début de la captivité) et du chum. Après avoir été habillés en bodoïs (soldats), ils furent remis, dans l'après-midi, aux autorités françaises et dirigés vers Hanoï à l'hôpital Lanessan. Ensuite, ils eurent droit à la visite de la Sécurité Militaire, qui les considérait tous comme des cryptocommunistes. L'Administration Militaire, considérant qu'ils avaient été « nourris » pendant leur captivité, leur supprima la prime dite "d'alimentation". Quelques mois ont été indispensables pour récupérer un semblant d'état de santé normal. De nombreuses années plus tard, la « rééducation politique » communiste, se fit sentir dans ses conséquences (307).

Le sergent de l'armée de l'Air, Bernard Moulis, était à Dien Bien Phu au moment du cessez-le-feu, le 7 mai 1954 : « une impression de liberté et de calme, après le tumulte extrême ». Alors qu'il sortait d'un abri, il était surpris par une patrouille Viêt qui le dirigea calmement hors de la cuvette avec deux de ses compagnons. Les Viêts avertirent : « La marche sera longue, nos camps sont loin ». L'intéressé se trouva naturellement dans une colonne d'environ cents prisonniers, marchant dans une montagne couverte de jungle. Il était inutile de chercher à s'évader, car on risquait d'être victime de maquisards locaux ou régionaux, généralement plus féroces que les soldats de l'armée régulière. Marcher la nuit, se reposer le jour pour éviter le survol des avions de reconnaissance et des escadrilles de bombardement, car des convois militaires Viêts étaient mêlés aux colonnes de prisonniers. L'intéressé se garda bien de dire son appartenance à l'armée de l'Air, car les aviateurs étaient particulièrement détestés. Les bombardements d'un col, sur son parcours, furent réparés en quelques heures par une multitude de coolies.

Au début de la marche, la colonne de l'intéressé était relativement compacte, puis, la fatigue se faisant sentir, elle s'étira de plus en plus, sans conséquence de la part des sentinelles. Celles-ci remontaient et descendaient les différentes colonnes sans agressivité apparente (308). Parfois, nos trois compagnons, totalement épuisés, quittaient discrètement la piste pour aller dormir dans la forêt et rejoindre ensuite une autre colonne en marche. De temps en temps, quelques dépôts de riz échelonnés le long des pistes permettaient de ravitailler les prisonniers totalement affamés. Les casques lourds servaient à la cuisson du riz (309).

L'intéressé et ses compagnons arrivèrent dans un camp du Nord-Annam, région de Thanh Hoa, en bordure d'une piste, entourée d'une vaste jungle épaisse. L'effectif du camp sera toujours d'environ soixante prisonniers, les morts quotidiens étant régulièrement remplacés par de nouveaux arrivants. Les prisonniers étaient installés dans une pagode abandonnée, en partie entourée d'une petite murette dégradée ; de l'autre côté de la piste, un bâtiment rectangulaire avec des banquettes servait d' « infirmerie » (aucun médecin, ni médicaments). A quelques centaines de mètres, quelques paillotes indigènes, puis, un petit détachement militaire à environ un kilomètre.

Les prisonniers étaient divisés en groupes avec des chefs d'équipes à leur tête ceux-ci ; « choisis démocratiquement parmi les ouvriers » prisonniers, étaient seuls en contact avec les militaires. Les prisonniers passaient péniblement leur journée à faire des corvées (dans ces cas-là, accompagnés de sentinelles) : corvée de nourriture pour aller chercher du riz au dépôt pour la cuisine commune, tenue par des prisonniers ; corvées de bois et d'eau ; corvée d'ensevelissement des morts (entourés de bandelettes comme les momies) en bordure de piste (310).

Une fois par semaine (généralement le mercredi), les prisonniers subissaient des « cours politiques », dispensés par des responsables communistes Viêts, voire français. A partir d'articles de l' « Humanité », ils s'en prenaient violemment à l'impérialisme français et américain. Exceptionnellement, il y avait une certaine possibilité de discussion de la part des prisonniers : en France, l'Armée était au service d'un régime républicain, élu librement et démocratiquement, mais très souvent, l'incompréhension mutuelle survenait rapidement…

La veille de leur libération, les prisonniers furent considérés comme « des amis européens ». Dans une grande joie générale de part et d'autre, ils furent dirigés vers des camps de regroupement, où ils furent bien habillés, avant de passer, un par un, devant un membre de la Commission internationale de contrôle d'armistice. Avant l'embarquement sur des navires français ancrés au large, une visite médicale

avait lieu auprès d'un médecin Viêt : l'intéressé était atteint de béribéri et d'entérite chronique (43 kg, au lieu de 65 kg). (311)

Le sergent Louis-Charles Vignaud et son groupe tombaient dans une embuscade, le 17 juillet 1954, sur la route de Pleiku à Ban Me Thuot ; faute de munitions, ils étaient obligés de se rendre. Après avoir neutralisé leurs armes en enterrant discrètement les culasses dans le sol meuble, les gardiens les faisaient déchausser et regrouper leurs godasses en tas. Au début, les gardes désignaient certains hommes du groupe pour préparer « la nourriture » au village voisin. Quelques temps plus tard, ils reçurent « une boule de riz grosse comme un poing », ce qui sera dorénavant leur ration quotidienne. A un certain moment, l'un d'entre eux refusa d'avancer malgré les exhortations du groupe, il fut abattu dans les minutes suivantes.

L'intéressé s'évada après avoir pris une paire de sandales fabriquées par les Viêts avec pour semelle un morceau de pneu et pour courroies des lanières découpées dans des chambres à air. Il marcha « dans la direction déterminée au préalable grâce au procédé de la montre et du soleil », mais il fut repris en cherchant à se repérer sur une route carrossable. Il reçut un coup de crosse dans la figure : « Mes lèvres saignent et je crache du sang et des morceaux de dents ». Le chef du groupe lui demanda en français : « Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites là ? Je lui dis la vérité en bafouillant ». Il rejoignit une colonne de traînards. Il fallait avancer, même si les gardes ne cherchaient pas à faire accélérer la cadence. Très vite, les pieds commencèrent à souffrir sur des pistes semées d'obstacles divers (cailloux, racines) ; des ampoules se formèrent, ce qui rendait la marche de plus en plus douloureuse. Un esprit d'entraide apparut, et les plus valides essayèrent d'encourager les plus atteints, qui souffraient pour la plupart de dysenterie.

Le camp d'internement, situé dans la province de Binh Dinh (Centre-Annam), se composait essentiellement de paillotes disséminées en pleine nature. On nous affecta à l'une d'entre elles : tout autour des parois courait une plate-forme en bambou fixée à environ un mètre au-dessus du sol. Les nuits étaient rarement calmes. « Nous sommes serrés les uns contre les autres sur la plate forme avec l'inconvénient du manque de place, mais aussi l'avantage de nous communiquer réciproquement notre chaleur, quand le temps fraîchit ». Notre sergent retrouvait des sandales et une demi-noix de coco évidée comme gamelle. (312)

Un jour, les prisonniers eurent l'autorisation d'écrire une lettre à un membre de leur famille avec une feuille de papier fabriquée (ainsi que l'enveloppe) à partir de paille de riz. Ils ont été prévenus qu'une censure serait exercée et que toute missive subversive serait supprimée pour éviter toute plainte et toute critique ; il convenait donc de rester anodin le plus possible. (313)

Les accords de Genève (21 juillet 1954) prévoyaient l'échange des prisonniers dans le mois suivant le cessez-le-feu. Les Français remirent au Vietminh 65 000 prisonniers détenus dans des camps régulièrement visités par la Croix-Rouge. Sur les 36 979 hommes du Corps Expéditionnaire, non Vietnamiens, portés disparus depuis 1945, 10 754 furent rendus par le Vietminh, soit seulement 28 % de l'effectif. Sur ce total, 6 132 (plus de la moitié) durent être hospitalisés dans un état physique qui rappelait celui des survivants des camps nazis (314). « Ces pertes effroyables parmi les prisonniers n'étaient pas dues seulement à un manque de moyens, elles résultaient surtout du désintérêt des autorités Vietminh pour le sort des captifs, d'une incroyable étroitesse d'esprit de leur part et, en définitive, d'un manque d'humanité. En plus d'une extrême misère physique, les prisonniers avaient souffert du traitement psychologique auquel, sous le vocable pudique de « rééducation », ils avaient été soumis délibérément. Il s'agissait en fait d'un véritable « lavage de cerveau », qui entraînait une lente dégradation de la personnalité». (315)

S'évader, c'était presque impossible, vu l'éloignement géographique (pas de cartes, ni de boussoles, ni de ravitaillement), l'environnement hostile (une forêt dense et inextricable, des rivières à traverser), l'épuisement et la dénutrition des prisonniers. Dans la jungle, les pistes étaient contrôlées aux passages obligés.

A Dien Bien Phu, dès le 7 mai 1945 au soir, nombreux étaient ceux qui ont faussé compagnie aux Viêts en profitant de la confusion des premières heures. La majorité s'était éloignée du camp retranché sans rien, ni sac, ni vivres, ni armes et s'était enfoncée rapidement dans la montagne. La plupart furent repris dans les jours suivants, surpris par des patrouilles, ou livrés par des villageois soucieux de plaire aux Viêts. Certains ont été tués sur place. Moins d'une centaine d'hommes devait parvenir à rejoindre la colonne Crèvecœur à partir du point d'appui « Isabelle ». Un très petit nombre parvinrent à atteindre une zone amie, beaucoup plus tard. Combien se sont épuisés à marcher dans la jungle pour ne jamais arriver au bout du voyage ?

Un adjudant (anonyme) de le Légion s'évada de Dien Bien Phu (avec huit autres compagnons), dès les premiers jours, le matin de bonne heure. Ils se dispersèrent rapidement dans la brousse ; ils se déplaçaient principalement la nuit, s'orientant sur les étoiles et avec quelques boussoles plus ou moins précises. Ils furent recueillis par un poste français. André Sudre, légionnaire au 1er Bataillon étranger parachutiste, était également à Dien Bien Phu au moment de sa chute. Il ne restera qu'un jour et demi dans la colonne des prisonniers, parvenant à deux heures du matin à s'échapper avec une dizaine d'autres ; ils firent une partie du parcours en jonque, dont ils furent délogés à coup de fusil ; après une fuite à la nage, il déroba sur un marché Thaï un pousse-pousse, une tenue noire et un chapeau pointu ; ainsi équipé, il rejoignit des éléments amis. (316)

Le sergent-chef Emilien Cuq, natif de Mirandol dans le Tarn, était fait prisonnier à Dien Bien Phu. « Profitant de la distribution de riz, avant le franchissement du col des Méos, il quitta la colonne de prisonniers pour s'éclipser dans la forêt et dans la nuit ». Pendant quatorze jours, il vécut seul. Marchant de nuit sur « la piste à Molotova », il se fit reprendre. Il s'évada de nouveau, prit davantage de risques et fut repris par les Thaïs. On le battit, et, attaché avec du fil de fer, on l'enferma avec les lépreux. Après six jours, Cuq réussit à nouveau à s'enfuir dans la jungle. Durant seize jours, il marcha, « se nourrissant avec la chair crue et le sang de trente-cinq tortues ». Dans une cascade, il perdit ses provisions et sa casquette qu'il mit deux heures à récupérer. « Tremblant de fièvre, il était en proie à des troubles visuels et à des hallucinations. Il troqua sa chaînette d'or contre de la nourriture et se rétablit quelque peu ». Le 10 août 1954, deux mois après sa première évasion, il atteignit un poste de tirailleurs marocains sur le Mékong. Il avait perdu 20 kilos. (317)

Les accords de Genève, conclus le 21 juillet 1954, se composaient de quatre textes. Les trois premiers, d'ordre militaire, portaient sur le cessez-le-feu et l'évacuation des troupes, et, le rôle des commissions mixtes paritaires chargées de l'application des accords, lesquels étaient placés sous un contrôle international tripartite (Inde, Canada, Pologne). Un calendrier précis était établi : en moins de dix mois, les forces antagonistes se retireraient, celles de l'Union française au sud du 17ème parallèle, et celles du Vietminh au Nord (318). Le quatrième texte fixait les grandes lignes d'une solution politique. Il est bien spécifié que pour le Vietnam « la ligne de démarcation militaire est une ligne provisoire et ne saurait être en aucune façon être interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale ». Des élections libres, (avant juillet 1956) devaient permettre la réunification du Vietnam sous le contrôle de la commission spéciale internationale tripartite. Les accords de Genève ont été approuvés par l'Assemblée nationale le 23 juillet 1954 par 462 voix contre 13 (et 134 abstentions). Un sondage montrait également que l'opinion publique approuvait les accords de Genève : 66 % des personnes consultées les jugeaient positifs et 22 % les critiquaient. (319)

« Je ne suis pas abattu, je n'ai pas perdu courage.

La vie est en nous et non dans ce qui nous entoure.

Etre un homme et le demeurer toujours,

Quelles que soient les circonstances,

Ne pas faiblir, ne pas tomber,

Voilà le véritable sens de la vie ».

Dostoïevski, « Lettres de Sibérie »

Blindé devant le point d'appui Eliane

Don de Bernard Moulis

275 - FOLIN (Jacques de), « Indochine 1940-1955. La fin d'un rêve », Paris, Perrin, 1993, pp. 233-236. - Au cours d'une interview du 28 juillet 1964, le général Eisenhower a livré son opinion sur le choix de Dien Bien Phu : « j'ai dit aux Français qu'on n'enferme pas des troupes dans une forteresse. L'histoire nous démontre qu'ils seraient taillés en pièces. Or, ils m'ont répondu que c'était le seul moyen de faire concentrer les troupes de l'ennemi en rase-campagne. - « Cela sera l'appât, et ensuite nos soldats aguerris vont les annihiler ». Je leur ai dit : vous courrez un risque grave. Je n'ai aucune confiance dans ce plan ».

276 - « Le 8ème choc à Dien Bien Phu, il y a cinquante ans (21 novembre 1953-7 mai 1954) », ouvrage, sans date (2004) édité par l'Amicale des Anciens du « 8ème ». Diffusion confidentielle, p. 28.

277 - ROCOLLE (P.), « Pourquoi Dien Bien Phu ? », Flammarion, 1968, adapté d'une thèse, ouvrage sérieux – PELISSIER (Pierre), « Dien Bien Phu », Paris, Perrin, 2004. – JOURNOUD, TERTRAIS (Hugues) (dir.), « 1954-2004, la bataille de Dien Bien Phu entre histoire et mémoire », Société Française d'Histoire d'Outre-mer, 2004.

278 - « Le 8ème choc à Dien Bien Phu... », op. cit. - Journal inédit du sergent Louis Henri Legrain, p. 25.

279 - Idem, p. 50.

280 - GRAS (général Yves), « Histoire de la guerre d'Indochine », Denoël, 1992, pp. 546-547.

281 - Effectivement, pendant près de cinquante jours, on enverra à Dien Bien Phu toutes les nuits de vrais parachutistes et des parachutistes improvisés, sans plan bien défini, simplement pour « entretenir la bataille ».

282 - Tout de suite, dès son arrivée, l'intéressé s'étonnait du cadre du camp (cuvette, montagnes élevées couvertes de jungle). « Même en cas de victoire, comment le camp pourrait-il être évacué sans être harcelé par l'ennemi sur des centaines de kilomètres de jungle ? ».

283 - Témoignage du sergent Bernard Moulis - Après l'arrêt du pont aérien, lors des parachutages de nuit, la piste était matérialisée par des « lampes tempêtes » et des feux allumés dans les tranchées.

284 - Après le travail, les hommes fatigués se baignaient dans un petit ruisseau qui coulait près du point d'appui.

285 - « Le 8ème choc à Dien Bien Phu,… », op. cit., pp. 60-61.

286 - Idem, pp. 71-72 : témoignage écrit d'un commandant anonyme (sergent-chef au 3ème Thaï à Dien Bien Phu).

287 - Témoignage oral du précédent : « Je suis seul, mes yeux s'emplissent de larmes, de gros sanglots m'étouffent, je revis les faits marquants de ma carrière militaire commencée en 1942 à 17 ans. La mort de mon frère aîné disparu au Tonkin, dans la rivière Claire le 10 novembre 1947. Tous ses souvenirs se bousculent dans ma tête… Quatre de mes tirailleurs me supplient de les laisser partir. Troublé, je leur donne l'accolade et leur souhaite bonne chance… La panique est totale. ».

288 - « Le 8ème choc à Dien Bien Phu,… », op. cit., pp. 108-109. – Notre sergent-chef est blessé (22 mars 1954) au genou, au bras et à la tête par l'éclatement d'une grenade à fusil ; le lendemain, l'hélicoptère, qui doit l'évacuer sur le Laos, est détruit sur la piste d'envol.

289 - D'après le général Navarre, il aurait fallu quinze à vingt bataillons pour obtenir le dégagement de la garnison de Dien Bien Phu.

290 -Témoignage du légionnaire Pena Sanchez Antonio.

291 - DALLOZ (Jacques), « La guerre d'Indochine, 1945-1954… », op cit., pp. 218-219, 228-233. - Général Yves Gras, « Histoire de la guerre d'Indochine », Editions Denoël, 1992, p. 561 : « Il n'y a pas de places fortes imprenables lorsqu'on renonce à les secourir. Le camp retranché a fini par tomber, comme sont tombées, au cours de l'histoire, toutes les forteresses assiégées abandonnées à leur sort ».

292 - « Le 8ème choc à Dien Bien Phu,…. », op. cit., journal inédit du sergent Louis Henri Legrain, p. 210.

293 - Idem, p. 211 - Témoignage écrit d'un sergent-chef anonyme. - 8 mai 1954, fin du point d'appui « Isabelle » : « Au jour, débouche sur la piste Pavie en provenance d' « Isabelle » une longue colonne de prisonniers ; certains sont pieds nus, ont les mains attachées haut derrière le dos. Pour eux aussi le combat a pris fin. Ils essayent de nous parler, de glisser un papier, une lettre ; leurs gardiens surveillent, crient, les coups de crosse commencent à tomber. Ils passent toujours, les yeux dans le vide, ils vont rejoindre le long cortège qui s'étire sur la RP 41. La plaine est une véritable fourmilière, les bodoîs, les coolies ramassent tout ce qu'ils trouvent. Les premiers camions « Molotova » font leur apparition… », p. 221.

294 - « Le 8ème choc à Dien Bien Phu,…. », op. cit., pp. 227-228, témoignage écrit d'un sergent-chef anonyme.

295 - FOLIN (Jacques de), « Indochine 1940-1955, La fin d'un rêve », Perrin, 1993, p. 244.

296 - « Journal des marches et opérations du 8ème Bataillon Parachutiste de Choc, dans le 8ème Choc à Dien Bien Phu ».

297 - Témoignage du colonel Jacques Nicolas. - « Un adolescent de 16 ans affaibli par la dysenterie, épuisé par les durs travaux de transport de billes de bois, s'adossa à un tronc d'arbre pour se reposer ; il est aussitôt frappé à coups de crosse, à coups de bâton jusqu'à perdre connaissance. Le gardien japonais a continué à s'acharner sur le corps du gamin évanoui ».

298 - Les P.I.M. étaient souvent utilisés pour combler sur des kilomètres les « touches de piano » : c'étaient des trous de 60 à 90 centimètres de profondeur sur 1 à 2 mètres de large et distants de 2 mètres environ, creusés en quinconce d'un bord à l'autre de la route. On ne pouvait circuler qu'à pied en file indienne.

299 - LEBARGY (Emile), « Indochine de ma jeunesse. Carnet de route et souvenirs d'un para au 7ème Bataillon Colonial de commandos parachutistes », Auto édition, Fréjus, imprimerie du Forum, 1999, p. 124.

300 - Témoignage du colonel René Delmas – Au total, 8 ans prisonnier sur 15 ans.

301 - Témoignage anonyme d'un mécanicien chauffeur de la flotte amphibie du dépôt de Saïgon.

302 - Il déclarait lui-même : « Je lavais ma langue avec un Ave Maria », c'est-à-dire en priant.

303 - Un officier d'infanterie décédé ; entretien téléphonique anonyme avec sa fille Marie-Antoinette ; - « Comme il avait marché pieds nus pendant deux ans, il avait une grosse corne aux pieds. A son retour de captivité, il porta pendant quelques temps de grosses sandales et prenait de multiples bains de pieds pour ramollir les chairs. Jusqu'à la fin de sa vie (96 ans), il eut des problèmes intestinaux. »

304 - D'après le médecin, le bambou était un matériau d'une grande utilité : nourriture, boisson, lit (d'infirmerie) ; maisons (il pouvait également servir de tuile après avoir cassé sur plusieurs mètres les nœuds des tiges de bambou) ; des couteaux (bambous coupés en deux), des lanières, des aiguilles ; des sandales faites d'écorces d'arbres tressées et cousues de fils de bambou.

305 - « Des constructions « coloniales » de cette charmante ville, il ne restait que des ruines » - Un jour, dans un village, il était invité à partager le repas d'un couple de paysans Viêts (depuis 8 ans) : excellent déjeuner et un bon verre de chum (alcool de riz). « Ils m'ont aussi montré la photographie d'un affreux blanc colonialiste, leur ancien patron, dont il semblait avoir conservé un bon souvenir. La photo était dissimulée dans un des bambous de la case… »

306 - Le 22 août 1954, pour son trentième anniversaire, l'intéressé eut droit à un morceau de viande de porc (de la grosseur d'une noisette) : c'était la première fois qu'il mangeait de la viande depuis le 26 janvier 1954.

307- Long témoignage écrit et oral du colonel Yves Michaud, président pour la région Midi-Pyrénées, des Associations Nationales des Anciens Prisonniers, Déportés et Internés en Indochine. Nous le remercions particulièrement du récit écrit de sa captivité, accompagné de multiples cartes en couleurs.

308 - Bernard Moulis n'a vu qu'un seul prisonnier épuisé, abattu par une sentinelle, sur sa demande.

309 - Un jour durant sa longue marche, un officier Viêt remarqua l'accent méridional de l'intéressé. Il était venu en France dans la région de Carcassonne, alors que son frère faisait des études à la faculté de médecine de Montpellier. L'intéressé n'a jamais revu cet officier.

310 - Un jour, l'intéressé complètement épuisé n'arrivait pas à creuser une tombe dans un terrain très dur ; il demanda à la sentinelle de l'abattre ; celle-ci -qui va effectuer une partie de la besogne- lui fit remarquer qu'il fallait « garder de l'espoir » pour revoir la France et sa mère.

311 - Témoignage du sergent Bernard Moulis. – Convoi 42 : 400 hommes capturés ; 73 hommes libérés et 327 hommes morts pendant la captivité (81,75 % des effectifs)

312 - Tous les prisonniers connaissaient les moyens de survivre : bananes sauvages, plantain, bambous ; bourgeons et choux palmistes ; tubercules, pousses tendres et extrémité de tiges. Faute de plastic et de grenade, le poisson était pêché avec du « la buông » : ce grand palmier à larges feuilles avait la particularité de donner des fruits vénéneux qui, broyés, servaient de toxiques pour pêcher en rivière (Déodat du PUY-MONTBRUN, « Les chemins sans croix », Paris, Presses de la Cité, 1964, pp. 277 et 307).

313 - VIGNAUD (Louis-Charles), « L'innocence perdue ou un adolescent d'Alloue (Charente) en Indochine », Diffusion confidentielle, 2006, pp.119-139 ; - l'intéressé fut libéré le 26 août 1954, dans la région de Qui-Nonh (Annam).

314 - FOLIN (Jacques de), « Indochine 1940-1955… », op. cit., p. 290.

315 - GRAS (général Yves), « Histoire de la guerre d'Indochine », Denoêl, 1992, p. 580 - ANAPI, « Les soldats perdus. Prisonniers en Indochine, 1945-1954. Mémoires », Indo-éditions, 2007.

316 - Témoignage d'André Sudre, ancien légionnaire. - En 1950, lors d'un premier séjour en Indochine, il avait réussi une première évasion : longeant la « Rivière Claire », il eut l'idée de se camoufler parmi les crapauds-buffles en respirant avec des bambous ; il survivra en prélevant sur les convois Viêts du riz et du poisson séché.

317 - « Il y a cinquante ans. Le 8ème choc à Dien Bien Phu,… », op. cit., pp. 238 et 242.

318 - Un officier français (anonyme) était intégré à la Commission d'armistice internationale : d'après lui, les Polonais communistes étaient « plutôt favorables aux Français, cherchant à temporiser, à calmer les exigences des Viêts ; les Canadiens Anglais étaient farouchement hostiles aux Français ; quant aux Indiens, ils se sentaient très peu concernés ». En outre, fixer la frontière du cessez-le-feu sur le 17ème parallèle était très difficile dans une région de jungle épaisse avec de multiples rivières et ruisseaux en tous sens.

319 - DALLOZ (Jacques), « La guerre d'Indochine, 1945-1954, … », op. cit. pp. 241 et 244.

CHAPITRE XI

LES CAUSES DE LA DÉFAITE

« Les républiques faibles sont irrésolues et ne savent ni délibérer, ni prendre un parti. Si quelquefois elles en prennent un, c'est plus par nécessité que par choix. » Machiavel.

« A la guerre, un grand désastre désigne toujours un grand coupable. » Napoléon.

Pouvait-on gagner la guerre d'Indochine ? Pourquoi la guerre a-t-elle été perdue ? Ces deux questions ont été posées à tous les anciens combattants rencontrés. Une seule réponse positive à la première question. « Il aurait fallu jouer le facteur temps pour « vietnamiser » l'armée et bien former les hommes au point de vue humain, linguistique et militaire ». (320)

Essayons d'analyser brièvement le contexte politique et international du conflit indochinois. En 1945, peu de Métropolitains se préoccupaient de l'Indochine, de ce qui s'y passait réellement ; 25 % à 30 % des Français ne s'intéressaient pas à la question. Le départ du Corps Expéditionnaire français d'Extrême-Orient (C.E.F.E.O.) fut considéré comme la continuation de la Libération, mais dans une terre lointaine. En septembre 1945, 63 % des personnes interrogées pensaient que l'Indochine resterait française (58 % en janvier 1946). La guerre d'Indochine n'a jamais été populaire. En 1949, ceux qui voulaient « rétablir l'ordre et envoyer des renforts » n'étaient que 19 %, alors que ceux qui entendaient « arrêter la guerre et reconnaître l'indépendance », atteignaient 38 %. Mais, les Français étaient nombreux à se dire indifférents à ce conflit : dans les sondages, les pourcentages évoluèrent de 21 à 29 % de 1947 à 1954). En mais 1953, 30 % seulement déclaraient « suivre régulièrement dans les journaux les nouvelles de la guerre », 22 % « jamais » et 48 % « de temps en temps ». Bien entendu, les variations d'opinion étaient considérables selon les électorats : en mai 1953, par exemple, se disaient partisans de négocier ou de retirer le Corps Expéditionnaire, 28 % des électeurs R.P.F., 38 % des électeurs « modérés », 61 % des électeurs socialistes et 100 % des électeurs communistes. (321)

Sur le plan politique, la France ne savait que décider. L'article VIII de la Constitution sur l'Union Française était le résultat de cette indécision. On avait donné « l'indépendance » à Bao Daï, mais c'était une fausse indépendance, car l'Union Française, devenue une véritable obsession, ne correspondait plus à rien pour le Vietnam. Le général Gras a écrit fort justement : « les gouvernements français ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ni même ce qu'ils ne voulaient pas ». C'est pourquoi, depuis 1952, les Américains se demandaient avec inquiétude : « Que veut vraiment la France ? ». De fait, la guerre ne pouvant être gagnée, l'indépendance ne pouvant être donnée, les gouvernements (en moyenne, un tous les six mois) ne pouvaient que louvoyer. La France n'a pas su assurer comme la Grande-Bretagne la mutation de son ancien empire colonial. (322)

Le contexte international était de moins en moins favorable à la France. L'arrivée, à partir de 1949, des troupes communistes chinoises à la frontière du Tonkin, modifia complètement la nature de la guerre. Le Vietminh pouvait se mettre à l'abri au-delà de la frontière chinoise. En Chine communiste, il pouvait s'entraîner et reconstituer ses forces indéfiniment, en toute quiétude. En outre, de nombreux pays d'Asie - l'Inde, le Pakistan, Ceylan (Sri Lanka), les Philippines, la Birmanie, la Malaisie et l'Indonésie étaient devenus indépendants. La France s'obstinait à ne pas en tenir compte. (323)

L'organisation hiérarchique du pouvoir français en Indochine paralysait toute action militaire cohérente, malgré la présence d'officiers généraux de grande valeur. Il n'y avait pas d'unité de commandement. Le commandant en chef dépendait du Haut-Commissaire et du Conseil de Défense. Ses actions pouvaient être modifiées ou interrompues en cours d'exécution, au gré du Haut-Commissaire. D'ailleurs, le Corps Expéditionnaire a connu en moyenne un nouveau commandant en chef pour chacune des neuf années de la guerre. (324)

Les officiers supérieurs français utilisaient des méthodes d'actions apprises à l'Ecole de Guerre tout à fait inadaptées au terrain et à la situation. Ils négligeaient la campagne pour contrôler les villes, les routes et les points stratégiques, ce qui n'empêchait nullement les Viêts de se ravitailler, de circuler et de frapper le moment voulu. Ils ignoraient totalement la géopolitique de la Région : les peuples du Sud de l'Indochine étaient très différents de ceux du Nord. Il fallait également prendre en compte l'influence de la diaspora indochinoise et l'émancipation des femmes. (325) Certains cadres supérieurs, marqués par la défaite de 1940 et cinq ans de captivité, coupés des évolutions survenues dans l'armée, étaient inaptes physiquement à suivre la troupe à pied sur le terrain. (326) Plusieurs anciens cadres d'Indochine s'en prennent à « l'abondance des officiers supérieurs », c'est-à-dire à un Etat-Major pléthorique ce qui créait « un certain malaise, une certaine insouciance entre les militaires résidant à Saïgon et les unités combattantes ». (327) L'Etat-Major de la zone Sud du Tonkin (région de Nam Dinh) comprenait au début un colonel et un commandant chef d'Etat-Major ; en 1951, il y avait le colonel avec deux adjoints et le commandant chef d'Etat-Major avec également un adjoint, soit « cinq puissants officiers supérieurs », qui régnaient sur quatre secteurs représentant une douzaine de bataillons d'infanterie. (328)

« La crise du personnel officier est terrible ». (329) Effectivement, le Corps Expéditionnaire manquait cruellement de cadres. Or l'Indochine a été la guerre des lieutenants et des capitaines, bien éloignés des colonels. Un lieutenant pouvait tenir la place d'un capitaine ; celui-ci pouvait commander un bataillon, et un lieutenant- colonel être responsable d'une brigade. Il en était de même parmi les sous-officiers. On voyait souvent des premières classes chefs d'équipe, des caporaux, chefs de groupe et des sergents, chefs de section. (330) Il y avait donc un grave décalage entre les capacités et les fonctions ainsi qu'entre les missions et l'expérience, malgré certaines heureuses exceptions. Une erreur d'appréciation d'un sergent ou d'un caporal-chef pouvait mettre en péril une mission précise. A tout cela s'ajoutait le manque de formation des gradés et des hommes de troupe. Ils étaient appelés dans un pays totalement inconnu pour participer à une guerre -ne ressemblant en rien à celles pratiquées en Europe- contre un ennemi à la fois invisible et omniprésent. Ils découvraient la guérilla (dans une région de jungle) à laquelle ils n'étaient nullement préparés. (331) Le courage, l'abnégation et le sacrifice consenti par ces hommes ne pouvaient compenser cette grave lacune. En revanche, les graves erreurs stratégiques, sinon les fautes de quelques-uns de leurs chefs, sont indéniables. Le général Carpentier et le haut-commissaire Pignon sont responsables du désastre de Cao Bang (octobre 1950), le général Navarre et probablement le général Cogny sont également responsables de la défaite de Dien Bien Phu : ils ont sous-estimé gravement les capacités de l'adversaire. (332)

Une guerre révolutionnaire dans un pays de jungle ne permettait pas de bataille rangée. C'était une guerre de harcèlement où l'adversaire pouvait se déplacer très vite. Il fallait avoir beaucoup plus d'hommes que lui pour la gagner. Le Corps Expéditionnaire ne reçut jamais les hommes qui lui auraient permis de faire face à ses contraintes, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. (333) Par manque de volonté politique, personne ne sut ou ne voulut résoudre le problème des effectifs, alors que la guerre d'Indochine était avant tout un combat d'hommes. (334) Aussi, devait-on se contenter de nourrir la guerre en pratiquant « la politique des petits paquets », face aux demandes de renforts formulées par les commandants en chef. (335)

Fallait-il envoyer les soldats du contingent en Indochine ? Tous nos anciens combattants ont répondu par la négative. Cependant, à la veille des pourparlers de Genève, le chef du gouvernement, Pierre Mendès France, pour faire pression sur le Vietminh, avait laissé planer la menace de l'envoi du contingent, en cas d'échec. Et pourtant, ni les Pays-Bas (en Nouvelle-Guinée), ni l'Angleterre (en Malaisie), ni les Etats-Unis (en Corée) n'avaient hésité à envoyer les hommes du contingent. La présence du contingent aurait probablement forcé les partis politiques à analyser profondément tout le problème indochinois. (336)

« Nos soldats n'étaient pas les soldats de l'An II » disait le général Navarre. En revanche, le Corps Expéditionnaire eut à lutter contre des soldats de l'An II (les Viêts), « très courageux, mais politisés et fanatisés », (337) appuyés (de gré ou de force) par une population civile qui souffrait tout autant que les combattants. La submersion humaine est certainement le fait le plus frappant des combats d'Indochine. De telles attaques ont été décrites par un lieutenant : « Avec le principe Vietminh de n'accepter le combat que lorsque le rapport des forces était en sa faveur, j'ai retiré des combats que j'ai vécus l'impression de marée humaine, l'impression de mener une lutte contre un adversaire qui, quel que soit le nombre de ses pertes, a toujours la masse à vous opposer ». (338)

Certains combattants se plaignent d'avoir eu un armement « vieillot » : fusil-mitrailleur Lewis de 1917 ; fusil-mitrailleur 24/29, « qui s'enrayait souvent » ; Mas 36 à crosse pliante ; pistolet-mitrailleur et pistolet-automatique de calibre 7,65, « de vraies pétoires, sans puissance ni efficacité » ; elles furent remplacées par du matériel allemand, M.P.40 comme pistolets-mitrailleurs et P.38, ou Luger, comme pistolets-automatiques, de calibre 9 mm Parabellum. (339) A partir de 1949-1950, nos troupes furent dotées principalement de matériel américain.

Selon un rapport d'une commission d'enquête parlementaire, 40 % du matériel expédié de France était saboté avant son débarquement en Indochine : sucre dans les fûts d'essence, poudre émeri dans l'huile des embrayages et des moteurs, pneus des véhicules crevés. (340) L'adjudant-chef Albert Brochet a été témoin de ces sabotages : la coupure de la mèche lente des grenades provoquait leur explosion ; dès l'enlèvement de la cuillère (341) ; dans les bandes de mitrailleuses, une douille aplatie par un coup de marteau donné à travers le tissu -ce qui était très peu visible- enrayait l'arme. (342)

Signalons encore des cas de sabotage au 8ème Régiment de Spahis Algériens. Les fusées de grenades à fusil étaient livrées en vrac à nos troupes ; cependant, au cours d'une opération dans le Delta, on eut la surprise de découvrir que les Viêts étaient équipés d'étuis protecteurs de fusées, -fabriqués en France par la Manufacture d'Armes de Châtellerault- ce qui rendait leur transport plus pratique et leur utilisation moins dangereuse-. Enfin, dans les rizières, par des températures élevées, les blindés en surveillance stationnaire devaient maintenir en permanence leur moteur en marche de façon à pouvoir repartir sans délai, mais aussi de recevoir et émettre des messages radio. Il s'avérait que les bobines à bain d'huile « S.E.V. » étaient les seules à pouvoir « tenir le coup, mais il en claquait souvent », ce qui pouvait avoir des conséquences dramatiques au cours d'un engagement. Alerté, le service du Matériel s'avoua impuissant. Une enquête privée, menée directement à Paris par le père d'un officier du 8èmespahis -qui avait relevé les numéros des bobines défectueuses- permit de découvrir que les bobines incriminées n'étaient autres que les bobines mises au rebut à la sortie des chaînes de fabrication. (343)

« Une lutte sanglante et inutile » clame un ancien combattant d'Indochine. (344) Certains revinrent en France déconcertés par l'aventure vécue : « En fait, on n'était pas concerné par cette guerre. Notre génération a eu la haine du « boche », mais pas la haine du Viêt, à l'exception de ceux qui ont connu la détention dans les camps communistes ». (345) « Il fallait négocier avec Hô Chi Minh » affirmaient des combattants. A la conférence de Fontainebleau (juillet-septembre 1946), « les politiciens » avaient refusé l'indépendance (dans le cadre de l'Union Française) prônée par le général Leclerc ; l'accord était possible avec le chef révolutionnaire, mais l'attitude de Giap était plus inquiétante (désir de revanche). (346) En mai-juin 1948, la mission d'inspection conduite par le général Revers arrivait à la conclusion que l'on ne pouvait plus espérer désormais, une victoire définitive en Indochine, mais seulement des conditions favorables à une négociation avec l'adversaire. (347)

En France, cette guerre était généralement méconnue et souvent impopulaire. Elle grevait les finances du pays ; l'armée active s'y sacrifiait courageusement, mais silencieusement. L'incertitude régnait parmi les Français. Pourquoi se battait-on en Indochine, alors qu'il y avait tant à faire en Europe et en Afrique ? Quand tout cela finirait-il et comment ? Qui était le Vietminh et pourquoi lui faire la guerre, s'il souhaitait l'indépendance de son pays ? (348)

320 -Témoignage du capitaine Hugues de Préville – Durant son séjour au Tonkin (avril 1952-juillet 1954), l'intéressé ne considère pas que la situation soit grave. « Malgré une certaine inertie, il n'a jamais eu l'impression d'être battu. » Une grande partie de la population indigène était favorable aux Français.

321 - RUSCIO (Alain), « L'opinion française et la guerre d'Indochine (1945-1954)». Sondages et témoignages, - Vingtième Siècle ; Revue d'Histoire, n° 29, janvier-mars 1991, pp. 35-45.

322 - FOLIN (Jacques de), « Indochine 1940-1955. La fin d'un rêve… », op. cit., p. 316 ; - Un ancien combattant parle même de « trahison des politiciens ».

323 - Idem, p. 317. – Pour certains colons, la seule solution viable serait l'indépendance totale sous réserve d'avantages économiques.

324 - RIGNAC (Paul), « La guerre d'Indochine en questions », indo Editions, 2009, p. 71. – « Je commence à croire, d'après ce que j'entends dire un peu partout, qu'en Indochine comme en 1940, ce n'est pas tellement le matériel qui manque que les qualités de commandement, d'action et de discipline. » (Lettre du capitaine de frégate Guy Tandonnet du 30 octobre 1950).

325 - Témoignage (anonyme) d'un ancien combattant eurasien et du colonel Jean Bardiés.

326 - Témoignage écrit du colonel Norbert Delpon.

327 - Témoignage du colonel René Delmas.

328 - Correspondance du capitaine Raymond Laporte Many (décédé), lettres des 24 et 25 mai 1951.

329 - Idem, lettre du 23 février 1947.

330 - L'ancien combattant Roger Lazard parle de « gradés surclassés ».

331 - Témoignage anonyme d'un ancien combattant ; - D'après un colonel britannique, la guerre de jungle demandait plus d'habileté qu'aucun autre genre de guerre. Ce n'était qu'au bout de trois mois d'entraînement au combat de jungle que le soldat cessait d'être un poids mort pour son unité, et au terme de six mois, il devenait vraiment efficace. La guerre de jungle est une guerre de spécialistes supérieurement entraînés, où le facteur humain et quelques tactiques mineures d'infanterie sont des éléments prépondérants. Le Corps Expéditionnaire mit sur pied des unités capables de tenir la brousse (parachutistes, supplétifs) ; elles firent preuve d'une efficacité surprenante étant donné leurs effectifs réduits (FALL Bernard, « Indochine (1946-1962)… », op. cit., p. 249-250).

332 - De nombreux témoignages en ce sens.

333 - Il n'y eut guère, pendant toute la guerre (toutes armes confondues) qu'un engagement de 1 000 à 1 500 Français par mois.

334 - GALULA (David), « Contre-insurrection. Théorie et pratique », Paris, Economica, 2008, p. 50 ; David Galula, un des grands stratèges français du XXème siècle, estimait que, dans une guerre révolutionnaire menée en milieu tropical, les forces de l'ordre devaient avoir une supériorité de 15 contre 1 pour faire un jeu égal avec l'adversaire et une supériorité d'au moins vingt fois celle de l'ennemi pour espérer triompher. Bien entendu, les forces françaises en Indochine n'ont jamais approché ce rapport (ratio).

335 - De multiples témoignages sur « les effectifs insuffisants ». – BODIN (Michel), « La France et ses soldats, Indochine, 1945-1954 », Paris, L'Harmattan, 1996, pp. 136-138.

336 - FALL (Bernard), « Indochine (1946-1962)… », op. cit., pp. 365-366. – L'ancien Président du Conseil, Edouard Daladier, écrivait dans la tribune libre de « L'Information » du 23 novembre 1950 : » La véritable raison des succès de Hô Chi Minh est dans la crise de l'intelligence et de la volonté qui sévit en Indochine aux plus hauts postes. » Le colonel Jean Barbiés parle de « manque d'intelligence » durant ce conflit.

337 - De nombreux témoignages en ce sens.

338 - FERRANDI (Jean), « Les officiers français face au Vietminh, 1945-1954 », Fayard, 1966, p. 148. – Citons encore un règlement Vietminh (en possession du colonel Norbert Delpon) : « Sous les bombes et les obus déversés par l'aviation et l'artillerie ennemies, nous n'hésitons jamais à nous lancer à l'attaque, avec un mépris absolu de la mort. Notre joie, nous la trouvons dans les combats au corps à corps. Notre but, c'est de clore les combats à notre profit. »

339 - Témoignage écrit de Louis Charles Vignaud.

340 - Même le matériel livré directement en Indochine en provenance des Etats-Unis arrivait parfois saboté.

341 - Certaines grenades contenaient une charge explosive insignifiante permettant tout juste son ouverture pour répandre des tracts comme « paix en Indochine ». Témoignage de Roger Nadeau.

342 - Témoignage d'Albert Brochet.

343 - CABANES (Michel), DARSE (Jean-Jacques), « Indochine, Cavaliers Rouges et Cavaliers Verts... », op. cit. p. 53.

344 - Paroles de Jean-Paul Nouvel, plein d'amertume, lors de son retour en Métropole, « l'ingrate patrie ».

345 - Témoignage écrit de Lucien Layus Coustet. – « Nous aimions le pays et les habitants d'Indochine. Haine des communistes et non pas des Vietnamiens », disait un colonel (anonyme) après une dure captivité.

346 - Témoignage de Jean-Paul Nouvel. - De son côté, le colonel Norbert Delpon écrit : « J'ai la conviction avec le recul, que cette guerre pouvait être évitée. Je dois rendre hommage à la fidélité du peuple Vietnamien, à son courage, à ses sacrifices ; c'est un grand peuple où nous sommes toujours accueillis avec chaleur actuellement. »

347 - RIGNAC (Paul), « La guerre d'Indochine en questions », Indo Editions, 2009, p. 74. – Pour l'auteur, l'idée de négocier en position de force est une chimère, car l'adversaire ne veut rien négocier. Dans une guerre révolutionnaire, ou bien on élimine l'adversaire, ou bien on est soi-même éliminé. Il n'y a pas de moyen terme.

348 - FERRAND (Jean), « Les officiers français face au Vietminh, 1945-1954 », Fayard, 1966, p. 262.

Retour au Sommaire

Vers chapitres I-II-III

Vers chapitres IV-V-VI

Vers Chapitres VII-VIII-IX