|

|

|

|

Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE |

GENTILHOMMES

VERRIERS article paru sur CDA Info n°26 -3° trimestre 2006 |

LES

GENTILSHOMMES-VERRIERS, QUI SONT-ILS ?

L'histoire ou la légende voudrait

que l'art de souffler le verre soit arrivé en France avec le retour

de la 7ème croisade. Il semblerait que le long séjour de Louis IX

dans le royaume franc de Jérusalem ait permis à certains chevaliers

de s'initier à « l’art de verrerie ». Cependant, les premiers textes

connus datent du XlVème siècle. Ces chevaliers reviennent des

croisades ruinés et sans terre. Le grand problème est que ces

chevaliers sont nobles et qu'en dehors du travail de la terre, ils

ne peuvent travailler sans déroger, c'est-à-dire sans perdre leur

noblesse. Pour établir une verrerie, il fallait un privilège,

c'est-à-dire une autorisation du roi donnée par lettre patente. Un

des plus anciens privilèges octroyé aux verriers est un acte signé

de Charles VII. Ce document est daté du 24 janvier 1399. Il y est

écrit que : « droicts et privilèges sont donnés à tous gens

travaillant aux fours à verre. Permission est donnée aux nobles de

naissance d'exercer le mestier de verrier sans déroger à leur «

noble estat ».

On leur accorde alors le droit de souffler le

verre sous certaines conditions, je n'en citerai que quelques unes :

- transmission de père en

fils uniquement

- interdiction de prendre un

ouvrier non noble

- interdiction de vendre

leur marchandise en dehors de la verrerie (c'est le rôle des

marchands)

- les fours doivent fonctionner six à sept mois dans l'année,

période que l'on appelle (la réveillée)

- obligation de déplacer le

four tous les cinq ans (clause qui n'est pas toujours, pour ne pas

dire jamais, respectée).

De nombreux procès opposèrent les gentilshommes - verriers et les

communautés où ils étaient installés.

Ils coupaient les forêts et ne replantaient pas malgré les obligations

royales.

Les fréquents

déplacements dans les forêts, à la recherche continuelle du

combustible, leur dictait une construction rapide et simplifié.

Il est vrai que la vie active menée par ces artisans du feu, les

obligeait à demeurer plus souvent autour du four qu'à l'intérieur de

leur maison.

Du fait des règles de transmission de leur art, les familles de

gentilshommes verriers avaient des liens dans tous les lieux de

travail du verre : Montagne Noire (versant sud et nord), forêt de la

Grésigne, Ariège (piémont pyrénéen), Gard, où ils se déplaçaient au

gré du travail.

C'est dans ce réseau familial que l'on peut intégrer leur adhésion

aux idées de la réforme.

Les mariages unissaient les mêmes familles de génération en

génération et ainsi ils conservaient les secrets de leur art.

|

|

|

|

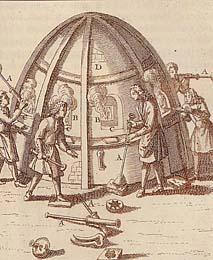

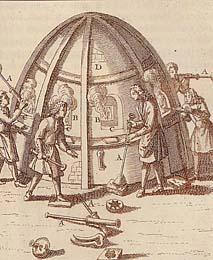

LES VERRERIES FORESTIÈRES DE LA MONTAGNE NOIRE.

« A la fin du Moyen Âge et durant l'époque moderne, la

verrerie forestière se définit en premier lieu par sa localisation

au sein d'un massif boisé, l'implantation liée au combustible

qu'elle emploie » (Lisa Caliste).

En

effet, les fours de fusion qui devaient atteindre un degré élevé de

température (1400° environ) étaient alimentés de manière

discontinue, nuit et jour durant six à sept mois de l'hiver et

nécessitaient une grande quantité de combustible.

Les verreries de la montagne noire sont

donc situées dans les grandes hêtraies du massif, entre 500 m et

1000 m d'altitude et généralement à proximité d'un point d'eau.

Sur ces versants parfois abrupts, des plateformes

étaient aménagées pour recevoir l'ensemble des structures

nécessaires au fonctionnement d'une verrerie.

Ces sites verriers se composent classiquement

d'une halle d'une superficie moyenne de 100 m2 et de plan

rectangulaire, d'une zone de stockage des matières premières et des

produits finis, d'une zone de rejet des déchets et d'une zone

d'habitat.

Six hommes au moins étaient nécessaires au fonctionnement d'un atelier et occupaient les lieux avec leur famille pendant la saison de production.

La halle qui constitue l'atelier principal de fabrication est

consacrée à la préparation de la matière première (concassage

des silices), à la cuisson et au soufflage du verre.

D'après quelques fouilles, les halles de la Montagne Noire

sont bâties en pierre sèches sur sol en terre battue et munies

d'une couverture de lauze.

La halle abrite donc le four de fusion et probablement

un four de recuit.

Ce dernier permettait d'apporter doucement les pièces

de verre à température ordinaire.

Les fours de fusion observés jusqu'à ce jour mesurent de 6 à 7 m de long et sont composés d'un foyer en cloche de forme circulaire prolongé par deux murettes constituant le cendrier, structure nécessaire à l'évacuation des cendres.

Le foyer est surmonté de la chambre à creusets dont on

ne retrouve aujourd'hui que la sole d'environ 2,20m de diamètre.

Les

soles pouvaient être composées de 8 à 12 creusets.

Ces

derniers sont fabriqués en terre réfractaire et leur diamètre varie

entre 35 et 40 cm.

«Dans la chambre à creusets, le mélange

vitrifiable était chauffée entre 1200° et 1400° .

Les verriers pouvaient alors atteindre la pâte vitrifiée à l'aide

d'ouvreaux façonnés dans la partie haute du four et au niveau de

chaque creuset.

Les

verriers cueillaient le verre en fusion grâce à une canne. (...)

Une fois la pâte vitreuse formée, à l'abri de la halle, les

verriers soufflaient la paraison afin de la modeler. L'objet produit

devait ensuite subir un refroidissement lent et progressif, étape

indispensable à sa résistance.» (LC) De ces fours à creusets seuls

subsistent aujourd'hui le foyer, la sole et le cendrier »..

Ces

paragraphes ont pu être rédigés grâce aux actes du colloque de Soréze, réalisé

sous la direction d'Yves Blaquière, (T.I, Le Verre, T.II, Abraham de Robert et

les siens, Anne-Marie Denis éditeur, 2004) et le rapport de Stage de Lisa

Caliste 2006 DESS Histoire et Gestion du Patrimoine culturel –Paris

et WIKIPEDIA site internet

LA

« RÉVÉILLÉE »

LES ÉQUIPES SE

RELAYAIENT TOUTES LES 12 HEURES SANS AUTRE ARRÊT QUE CELUI DU

DIMANCHE (DU SAMEDI VERS MINUIT AU LUNDI À UNE HEURE DU MATIN).

LE FOUR RESTAIT ALLUMÉ 12 À 15 MOIS ET MÊME DAVANTAGE, JUSQU'À CE

QU'IL EÛT BESOIN D'ÊTRE RÉPARÉ. LE TEMPS DE LA RÉPARATION ÉTAIT

APPELÉ LA MORT DU FOUR ET LA PÉRIODE DE TRAVAIL UNE RÉVÉILLÉE. LES

GENTILSHOMMES VERRIERS SIGNAIENT UN CONTRAT POUR UNE RÉVEILLÉE ET

RECEVAIENT DU MAÎTRE-VERRIER UN CHAPEAU BRODÉ ET UN POT À VIN EN

ARGENT. DÈS QUE LA RÉVÉILLÉE AVAIT COMMENCÉ, ILS DEVENAIENT LES

HÔTES DU MAÎTRE-VERRIER QUI LES RECEVAIT DANS SON MANOIR ET À SA

TABLE, FAISAIT ENTRETENIR LEUR LINGE ET LEURS ARMES, SOIGNER LEURS

CHEVAUX ET LEURS CHIENS.

TRAVAIL DIFFICILE

!

LA CHALEUR ÉTAIT TERRIBLE

DEVANT LE FOUR ET LE SOUFFLAGE DU VERRE ALTÉRAIT BEAUCOUP, AUSSI , À

PROXIMITÉ DE LA HALLE, ÉTAIT AMÉNAGÉE UNE SORTE DE BUVETTE.

TOUTES LES HEURES, LES PETITS TISEURS CRIAIENT SUR UN TON CHANTANT:

A BOIRE POUR CES MESSIEURS! EN AJOUTANT LE NOM DE CELUI QUI DEVAIT

ALLER CHERCHER LE CIDRE FRAIS.

QUAND LE MOMENT DU DINER APPROCHAIT, LES PETITS TISEURS

CRIAIENT TROIS FOIS HORS DE LA HALLE: A DÎNER POUR CES MESSIEURS!

LES VERRIERS PASSAIENT ALORS UN HAUT-DE-CHAUSSE ET SE RENDAIENT À LA

SALLE À MANGER OÙ ON LEUR SERVAIT UNE SOUPE, UN MORCEAU DE VIANDE

BOUILLIE ET UNE ENTRÉE. UNE HEURE PLUS TARD LE TRAVAIL REPRENAIT.

Les gentilshommes

verriers

Les nobles étaient

d'abord des hommes de guerre. Ils pouvaient aussi cultiver la terre,

mais non point se livrer à l'industrie ou au commerce.

Cependant, par exception, la verrerie était considérée comme un art

noble. Cela ne voulait pas dire qu'on devenait noble en devenant

verrier, mais qu'un noble pouvait exercer ce métier sans déroger.

Un

dicton du Moyen-âge, relevé dans l'ouvrage de Gerspach, dit que pour

faire un vrai gentilhomme-verrier, il fallait d'abord trouver un

noble né et en faire un bon ouvrier.

La noblesse d'alors acceptait assez mal ce

partage de privilèges, elle appelait les verriers : « roturiers du

verre ». Boileau, qui raillait tant le poète français de

Saint-Amand, descendant justement de la noblesse verrière, lui fit

décocher par Meynard cette petite épigramme :

Votre noblesse est mince

Car ce n'est pas d'un Prince Daphmis que vous sortez,

Gentilhomme de verre

Si vous tombez à terre Adieu vos qualités.

Mais eux, les rudes travailleurs des fournaises à

verre, tenaient beaucoup à leur qualité de noble. Ils avaient le

titre d'Écuyer du Roi, portaient l'épée et le chapeau brodé. Ils

possédaient cheval et chiens de chasse et profitaient des privilèges

de la noblesse.

Par privilège du

roy...

Les gentilshommes verriers ont toujours soutenu que leurs

privilèges avaient été octroyés par le roi saint Louis qu'ils

avaient suivi en croisade; en réalité c'est plus

vraisemblablement à Philippe III le Hardi (règne : 1270-1285)

son fils, qu'ils durent les privilèges attachés à la qualité de

verrier.

Il n'existe pas de documents authentiques se rapportant

à cette époque, mais le procureur du roi, Ignace Chrétien,

disait: « ce n'est qu'après avoir versé leur sang et ruiné leur

fortune que ces nobles obtinrent de la générosité du roi saint

Louis une planche après leur naufrage. »

Pour établir une verrerie, il fallait un

privilège, c’est-à-dire une autorisation du roi donnée par

lettre patente:

En l'an 1330 fut donné le pouvoir par le roi

Philippe IV à Philippe de Cazeray, écuyer, premier inventeur des

plats de verre appelé verre de France, comme portant son nom, de

faire établir une verrerie proche Bézu en Normandie, qui fut

nommée La Haye.

En Normandie, quatre familles nobles, les

Caqueray, Bongars, Brossard et Le Vaillant, reçurent de tels

privilèges pour l'établissement de grosses verreries fabriquant

du verre à vitres.

Dans les petites verreries, on soufflait vases, gobelets et

verres à boire.

Les verriers bouteillers soufflaient bouteilles et flacons. Les

patenôtriers fabriquaient chapelets, perles, boutons, bracelets,

colliers en verre coloré ou émaillé.

Un des plus anciens privilèges octroyé aux verriers est

un acte signé de Charles VII. Ce document, daté du 24 janvier

1399, fait partie de la collection Moreau à la Bibliothèque

nationale.

On peut y lire que

« Droicts et privilèges sont donnés à tous gens travaillant

aux fours à verre. Permission est donnée aux nobles de naissance

d'exercer le mestier de verrier sans déroger à leur « noble

estat ».

En

1448, après les guerres qui par longue espace de temps ont régné

audit pays (la guerre de cent ans), quatre familles nobles de

verriers lorrains obtenaient d'importants privilèges:

- Ils étaient autorisés à

établir ou rétablir des verrières (ou voirreries).

- Ils étaient dispensés de tous impôts et du logement des gens de

guerre.

- Leurs marchandises

pouvaient circuler librement sans payer aulcun passaige, gabaile, ni

tributz quelconques.

- Ils avaient le droit de

couper dans les forêts le bois nécessaire au chauffage au four et

aux réparations des bâtiments moyennant une faible redevance.

- Ils pouvaient enfin chasser les bestes grosses et rousses à

chiens et harnois de chasse et faire paître dans les bois 25 porcs

par verrerie.

Pour tous ces droits et privilèges, le cens (ou la redevance)

réclamé était souvent minime.

En exemple, en 1416, les de Cacqueray, propriétaires exploitants de

plusieurs verreries versaient « ung escu d'or » par année. D'autres

60 boisseaux d'avoine. En Lorraine, en l'an 1502, les de Hennezel

(que l'on retrouve aussi en Languedoc) avaient à fournir au duc de

Lorraine comme charge « un petit assortiement de voèrres pour la

table à chaque an ».

Jusque

vers la fin du XVIe siècle, les gentilshommes-verriers vivaient

comme de véritables patriarches.

Leurs rudimentaires demeures construites sommairement et en pleine

forêt tenaient beaucoup plus des cabanes de charbonniers ou de

bûcherons que des somptuaires habitations des « aultres nobles du

Royaume ».

Les fréquents déplacements dans les forêts, à la recherche

continuelle de combustible, leur dictait un batissement rapide et

simplifié.

Il est vrai

que la vie active menée par ces artisans du feu les obligeait à

demeurer plus souvent autour du four qu'à l'intérieur de leurs

rustiques maisons.

VERRERIE DU LAC DE SAINT FERREOL :

fouilles archéologiques de 1995.

Devant l'altération chronique de ce site proche de la disparition,

devant le rare mobilier archéologique recueilli et devant le faible

laps de temps de notre étude, seules les grandes lignes concernant

l'existence de cet atelier peuvent être tracées dans cette synthèse.

La

confirmation d'un atelier de verrier

En premier lieu et avant d'avancer plus dans notre

étude, il parait nécessaire de noter ici que ce site correspond bel

et bien à un atelier de verrier.

La quantité de

fragments de creusets, encore encrassés de glaçures, les divers

déchets de verre au panel chromatique variant dans la gamme des

couleurs primaires, ou encore les vestiges de sole de four,

recueillis sur l'ensemble du site en témoignent de façon évidente.

L'implantation

Son implantation près du lit d'un ruisseau, le Laudot

(rivière qui alimenta en eau le lac de Saint-Ferréol) permettant

ainsi d'en utiliser son sable en est un des premiers motifs.

Mais il

faut aussi tenir compte ici de la proximité des vastes forêts de la

Montagne Noire, forêts offrant ainsi le combustible nécessaire de

l'énorme quantité de bois que demandaient les fours de verriers.

Enfin la

position géographique, à quelques kilomètres au dessus de Revel, en

assure ainsi la ventilation mercantile de ses produits.

La durée de vie de cet

atelier

Il semble que cet atelier de verrier eut une durée de

vie d'une centaine d'années environ.

Existant au XVIe s. les plus anciens tessons ne semblent pas

remonter au delà du début du XVIe s.

Il fut submergé en 1680 par les travaux de P. RIQUET à

Saint-Férréol.

Selon Monsieur ADJE, l'un des grands historiens du

Canal du Midi, il n'est fait à cette date aucune allusion de ce

bâti, debout ou ruiné, sur le site du futur lac.

Ainsi en 1680, cet atelier, pas même signalé en tant que ruine,

semble déjà être totalement détruit.

Un essor

économique ?

Si l'on prend appuie sur les extensions des bâtiments, cet

atelier semble avoir connu une certaine "réussite économique".

Tous les bâtiments observés lors de notre étude, furent dotés d'un

ajout de bâti postérieur, lequel ajout, se matérialise par de

simples murs, eux aussi de pierres sèches, mais de moindre épaisseur

que ceux composant les corps de bâtiments plus anciens.

Ces parties ultérieures

apparaissent comme simplement plaquées contre les murs antérieurs,

sans qu'il soit prévu d'encrage direct dans les maçonneries.

Toutefois d'après la stratigraphie observée, les maçonneries

ultérieures semblent avoir été réalisées peu de temps après

l'élévation des premiers corps de bâtiments.

Manifestement, les occupants de l'atelier de

Saint-Ferréol ont manqués de place nécessaire, ceci pouvant alors se

traduire par une extension et donc la construction de réduits

postérieurs.

Faut-il voir en ces transformations le corollaire direct d'une

relative réussite de l'artisanat de cet atelier?

Fabrice Chambon

Le premier monument réglant le statut des

verriers est l'octroi de privilèges, par Charles VII, Roi de France

en 1445.

Cette réglementation est venue unifier en partie une situation de fait .

De nombreuses verreries existaient antérieurement à cette époque, mais

elles existaient en vertu de concession particulière, et il est

impossible d'en trouver les textes originaux.

Ce qui confirme cette théorie, ce sont les termes

même des privilèges ci-dessus :

"Premièrement que nul ne doit exhiber ledit art de verrier s'il

n'est noble et procrée de noble génération et de généalogie de

verriers".

Nous jugeons utile de reproduire ci-dessous le texte des privilèges accordés par Charles VII, reproduit in extenso dans l'ouvrage de M. de Cazanove ("Les gentilshommes verriers du Languedoc")

"Privilèges octroyés par le Roy de France aux gentilshommes verriers du

pays de Languedoc et par Sa Majesté confirmés lus et publiés en jugement

par-devant M. Jean de la Roche, lieutenant de messire Pierre de

Roquebletry, chevalier et conseiller du Roi, son capitaine viguier de la

ville et viguerie de Sommières, juge et conservateur de ces privilèges,

l'an mil quatre cens quarante cinq, régnant Charles septième, Roy de

France.

Premièrement que nul ne doit exhiber ledit art de verrier s'il n'est

noble et procrée de noble génération et de généalogie de verriers.

Item, que nul maistre de four de verrerie n'y autre ne peult et ne doilt

monstrer ledit art à personne qui ne soit procréé de noble et ancienne

génération et qu'il n'est justifié de noblesse par-devant le viguier

dudit Sommières, commissaire et conservateur des privilèges de toute la

Sénéchaussée de Beaucaire et Nismes et pays du Languedoc et prins,

par-devant ledit conservateur, le serment en tel cas accoutumé et iceux

nobles voulant prendre le serement et exercer ledit art, et de justifier

leur noblesse dans deux mois et ceux qui sont habitans hors de la dite

sénéchaussée, en ont autre terme de quatre mois.etc…………..

Il nous faut mentionner une série de lettres patentes relatives aux gentilshommes verriers (1438-1592), qui se trouvent dans les archives départementales du Tarn (Côte A2). Lettres patentes des Rois Charles VII, Louis XI, François Ier, Charles IX et Henri IV, accordant certains privilèges aux verriers.

François Ier, par son ordonnance du 5 septembre 1523, confirme les privilèges accordés aux gentilshommes verriers par les rois Charles VII, Louis XI, Charles VIII et Louis XII.

On voit combien cette ordonnance de François Ier augmentait le nombre de bénéficiaires de l'exemption de droit de péage puisqu'elle s'étendait non seulement aux gentilshommes verriers, à leurs familles et à leurs serviteurs, mais encore à tous ceux leur apportant les matières indispensables à la fabrication du verre.

En mars 1565, le roi Charles IX à Toulouse, confirme en des termes semblables les privilèges accordés par François Ier, et il mentionne en outre que les verriers "d'autant qu'ils n'ont eu confirmation lesdits privilèges des feus rois, mes très honorés seigneurs père et frère, les rois François et Henri, ils craignent qu'on les veuille contraindre auxdits subsides, comme l'on fait les marchands en toutes marchandises, à ces causes désirant subvenir auxdits exposants leur confirmons les privilèges, franchises dessus dires."

Le vidimus ci-dessus est extrait d'une copie du privilège trouvé entre

les mains de noble Pierre de Riols, excuyer verrier aux verreries hautes

de

Moussans.

Signalons en passant (nous insisterons plus loin) que Pierre de Riolz,

escuyer, verrier de la verrerie hault de Moussans, obtint du roi Charles

IX des lettres patentes le maintenant en possession de ladite verrerie,

appartenances et dépendances. Ces lettres patentes furent données à

Toulouse le 14ème jour du mois de mars 1565; et le 18 septembre 1565,

elles furent suivies de l'ordonnance du sénéchal de Carcassonne

Henri IV confirme les privilèges des maîtres verriers et ouvriers, par lettres patentes données au Camp des Stampes le 20ème jour de novembre l'an 1592 et de son règne le quatorzième. Les dites lettres patentes ont été enregistrées à la Cour des Aydes de Montpellier, par l'arrêt de la dite Cour du 2 mai 1602.

Louis XIII, roi de

France et de Navarre, à la suite de la requête de Charles de

Franquefort, résidant en Saintonge, Jean Robert et Jacques Grenier en

Bassadois, Jean Paupalle, Joachim Robert en Agenois, Pierre Bouget en

Armagnac d'après laquelle "de tout temps et ancienneté, eux, leurs

serviteurs, ensemble les marchands en gros et en détail menant et

conduisant la marchandise de verrerie et matières dont est fait et

composé le verre, par eau et par terre, ont été affranchis quittes et

exempts de toutes tailles, aides et subsides, impôts, censives,

terrages, passages, bourrages, chaussée, péages, courrages, landages,

revenages, pontonage des ponts et de toutes autres exception anciennes

et nouvelles …"

Le roi Louis XIII confirme les dits privilèges à Paris, au mois de mai

l'an de grâce 1615 et de son règne le cinquième.

Louis XIV en des termes

à peu près analogues donne des lettres de confirmation aux gentilshommes

verriers.

"…Nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité

royale confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main,

lesdits exposants en tous leurs privilèges, franchises et exemptions,

pou en jouir eux et leurs successeurs, ainsi qu'ils en ont bien et

durement joui et usé, jouissent et usent encore dès à présent sans

qu'ils puissent être troublés et sous quel prétexte que ce puisse être

…Nous avons fait mettre le scel à ces dites présentes l'an de grâce 1655

et de notre règne le troisième;

Par le Roy, signé : Phelypeaux"

Les Présidents trésoriers et Grands Voyers de France au Bureau des Finances et domaine de la Généralité de Toulouse, chevaliers, conseillers du Roy, vu les patentes données à Paris, au mois de décembre 1655, obtenues par les gentilshommes verriers et confirmant leurs privilèges, firent enregistrer à leur Bureau les dites lettres patentes et de confirmation :

"… Faisant défense à tous ceux qu'il appartiendra de leur donner

aucun trouble, ni empêchement, au contraire, à la charge de contribuer

aux tailles et deniers royaux, chacun comme le concerne, suivant leur

compoix et le tenement de leurs biens et fonds par eux jouis et

possédés, en la province, attendu que les tailles sont réelles en

languedoc.

Fait à Toulouse au Bureau des Finances, le 29 May 1661".

Parmi les extraits des

Registres du Conseil d'Etat (du 14 juin 1701, n°55), nous trouvons une

requête de Helliès Mercier, marchand et syndic des marchands de verre de

bordeaux, contre la seconde présentée par Pierre Domergue, ci-devant

fermier général des Fermes Unies de Sa Majesté.

La première se basait sur les privilèges accordés aux gentilshommes

verriers, confirmés par lettres patentes de décembre 1655.

La seconde, présentée par Maître Domergue, tendait à assimiler les

verres aux autres marchandises et à leur faire payer des droits d'entrée

et de sortie.

L'ordonnance rendue par M. de Bezons, Intendant de Languedoc, du 4

décembre 1669, en faveur du nommé de Laroque, et lui accordant main

levée de la saisie de quatre charges de verres saisies à la requête de

Jean Rivière, fermier du droit de Leude et péages du lieu de

Sainte-Colombe, justifiait la première thèse.

Etant donnés les précédents, "le roy, en son conseil, sans s'arrêter

à la requête dudit Domergue, a ordonné et ordonne que les verres et

bouteilles provenant des Verreries de Périgord, qui seront transportés

dans la sénéchaussée de Bordeaux seront exempts des droits de

connétablie".

Nous verrons plus loin une requête analogue présentée à Monseigneur de

Basville, intendant de Languedoc, par noble Marc de Robert, sieur de

Lagarrigue, gentilhomme verrier aux Verreries de Moussans.

Louis XV, par lettres

patentes données à Versailles en août 1727, et de son règne le douzième,

confirme lui aussi les privilèges des gentilshommes verriers.

"Nos chers et bien aimez les gentilshommes verriers de notre province

de Languedoc, nous ont très humblement fait représenter, que de temps

immémorial eux et leurs prédécesseurs ont joui de l'exemption des droits

de péages, chauffages, landages, pontages et autre, dans laquelle

exemption ils ont été maintenus et confirmés par lettres patentes du feu

Roy de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et ayeul, du mois de

décembre 1655, registrées en notre Cour des Comptes, Aydes et Finances

de Montpellier le 15 décembre 1656 … avons confirmé et confirmons par

ces présentes signées de notre main les exposants dans l'exemption … qui

leur a été accordée et dans laquelle ils ont été maintenus, pour en

jouir par lesdits exposants et leurs successeurs de même et tout ainsi

qu'ils en ont et leurs successeurs joui ou dû jouir, et qu'ils en

jouissent actuellement pourvu toutefois que lesdites franchises et

exemptions n'ayent esté révoqués par aucuns édits, déclarations et

arrests."

Cette déclaration fut

enregistrée au Contrôle Général des Finances, Fontainebleau, le 2

novembre 1727.

L'arrêt du Conseil du 9 mars 1728 exempte les gentilshommes verriers des

droits de censive et des droits seigneuriaux. Ils ne sont pas astreints

à la taille sur leurs biens propres ni sur les terres et les bois

servant à l'entretien journalier de leurs fours.

Toutefois ces privilèges et toutes ces prérogatives furent peu à peu restreints.

C'est d'abord en

janvier 1518, l'interdiction de s'approprier du terrain dans le domaine

forestier de la Couronne.

En 1543, les bois des particuliers sont

soumis à l'inspection des maîtrises des Eaux et Forêts, et le nombre des

fours est limité.

Dès 1680, les verriers

sont obligés de se défendre contre les prétentions des municipalités,

qui voudraient les astreindre au paiement d'une quote-part de

l'indemnité pour le logement des troupes.

Une ordonnance royale du 18 juillet 1741, enjoint

aux verriers de représenter les titres en vertu desquels ils ont été

autorisés à établir des usines dans la généralité de Montpellier; elle

est basée sur l'arrêt du Conseil du 21 septembre 1700, faisant des

observations sur le danger des coupes de bois, faites trop fréquemment

par les gentilshommes verriers aux abords des villes.

Les arrêts du conseil du 9 août 1723 et du 7 août 1725 imposaient

l'octroi de lettres patentes : l'ordonnance de 1741 enjoint aux

verriers, sous quinzaine, de représenter les arrêts du Conseil ou les

lettres patentes en vertu desquelles ils se sont établis. Toujours hanté

par la crainte de la pénurie du bois de chauffage, le pouvoir royal

exige que les verreries de la généralité de Montpellier aillent

s'établir sur les monts de l'Aïgoual, sous peine d'une amende de 500

livres, de confiscation des ouvrages pour la première fois et de plus

grande en cas de récidive.

Une série de procès ont lieu, pour des coupes de bois faites indûment dans le domaine de la Couronne. Signalons :

En

1663, Isaac de Robert, sieur de La Plane est condamné à une amende de

1000 livres, pour dégâts commis dans la forêt de Minerve.

Sous l'administration de Louis de Froidour, sieur

de Cerilly, maître des Eaux et Forêts, les amendes pleuvent sur les

maîtres verriers.

En 1667, Jacques de Robert de Fraissinet est condamné à une amende de 50

livres, pour dégâts commis dans la forêt de Campaureil.

Enfin, le 18 juin 1671, les verriers de Moussans sont assignés pour

avoir usurpé des terres dans les domaines du Roi. Ce sont : Jean de

Riols, sieur du Causse; Nataniel de Robert, sieur de Cantelauze; Abel de

Colon, le sieur de Terme; Philémon de Robert; Jeanne de Riols, veuve de

Samuel de Robert-La-Grenade.